�@�ǂ��ǂ�ł��y�����B�ǂ�����ǂ�ł��y�����Ȃ�B����́u�������S�N�S�N�A�A���Ȃ�v�͌������Ė��ł���B

�@�ǂ��ǂ�ł��y�����B�ǂ�����ǂ�ł��y�����Ȃ�B����́u�������S�N�S�N�A�A���Ȃ�v�͌������Ė��ł���B �@ 2024�N4��9 ���ɓ��{�C�ۋ�����\�����u4������^�ē��̉\���@�M���ǂ̃��X�N�ɒ��ӂ��v�Ƃ̃v���X�����[�X���ɂ́u���M�����v�ƌ������t���g���Ă����B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��낤�Ɛ������Ă��邪�A���̌�b���̊Ԃ́u���M�����v�ƌ������t���e���r�ԑg��Ȋ��i�H�j���Ă����B

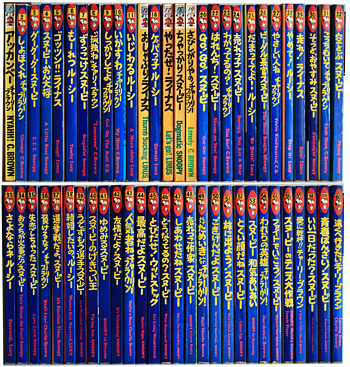

�@ 2024�N4��9 ���ɓ��{�C�ۋ�����\�����u4������^�ē��̉\���@�M���ǂ̃��X�N�ɒ��ӂ��v�Ƃ̃v���X�����[�X���ɂ́u���M�����v�ƌ������t���g���Ă����B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��낤�Ɛ������Ă��邪�A���̌�b���̊Ԃ́u���M�����v�ƌ������t���e���r�ԑg��Ȋ��i�H�j���Ă����B �@�ŋ߁A�p�\�R���Ɍ������ĉ�����Ƃ�����Ƃ��ɂ́A���W�J�Z���瓶�w�A���̂���{�̝R��̂𗬂��Ă���B�����͏\���N�O�ɔ����� DVD �W���ō\������Ă���u���������{�̉́v���� 128 �Ȃ��玄�̍D���ȉ� 44 �Ȃ�I�сA�F�l�ɗ���� CD �����Ă���������̂ł���B

�@�ŋ߁A�p�\�R���Ɍ������ĉ�����Ƃ�����Ƃ��ɂ́A���W�J�Z���瓶�w�A���̂���{�̝R��̂𗬂��Ă���B�����͏\���N�O�ɔ����� DVD �W���ō\������Ă���u���������{�̉́v���� 128 �Ȃ��玄�̍D���ȉ� 44 �Ȃ�I�сA�F�l�ɗ���� CD �����Ă���������̂ł���B �@��w�ʐ^�� OB �̒��ԂƖ��N 12 ���ɔ��s���Ă��铯�l�ʐ^�W�����N 25 ��ڂ��}����B���͏���Q�����Ă��邪�A�����`���ő������ꂽ 24 �������I�ɕ���ł���̂��݂�ƃ`���b�g�������Ȃ�B

�@��w�ʐ^�� OB �̒��ԂƖ��N 12 ���ɔ��s���Ă��铯�l�ʐ^�W�����N 25 ��ڂ��}����B���͏���Q�����Ă��邪�A�����`���ő������ꂽ 24 �������I�ɕ���ł���̂��݂�ƃ`���b�g�������Ȃ�B �@���Ă��̗��Ɂu�ŋ߁A������Ƃ������������Ƃ��Ɋ����𐳂��������Ȃ����ƂɋC���t�����B�w�����炸��嫂������炸�x���x�̊������x�X�o������B�����A�ȒP�ȓ��L�Ƃ��������̓��̍s�����R�N���L�Ɏ菑�����Ă���Ȃɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��炵���v�A�����Łu�����Ώۂ̖{�̒��ɁA���ꍞ��ł����w������葍�����K�x�Ƃ̕\���100�ŋ��̖��W���g���Ė����P�ł���35�`37����������ƂƂ����v�Ƃ������e�̕��͂��f�ڂ����������B

�@���Ă��̗��Ɂu�ŋ߁A������Ƃ������������Ƃ��Ɋ����𐳂��������Ȃ����ƂɋC���t�����B�w�����炸��嫂������炸�x���x�̊������x�X�o������B�����A�ȒP�ȓ��L�Ƃ��������̓��̍s�����R�N���L�Ɏ菑�����Ă���Ȃɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��炵���v�A�����Łu�����Ώۂ̖{�̒��ɁA���ꍞ��ł����w������葍�����K�x�Ƃ̕\���100�ŋ��̖��W���g���Ė����P�ł���35�`37����������ƂƂ����v�Ƃ������e�̕��͂��f�ڂ����������B �@�ŋߓڂɒ��ҏ�����ǂޔE�ϗ͂������Ȃ����悤���B�u�t�[�R�[�̐U��q�v��]���̍����T�R��v�V��́u�J���}�[�]�t�̌Z��v�Ȃǂ͂����肪�͂��Ƃ���ɒu���Ă���̂����A�ǂ݂����̏�ԂŎ��Ԃ������߂��Ă���B��Ɏ��{�̓G�b�Z�C�W��Z�ҕ�����W�߂����̂ƂȂ��Ă����B���ʓI�ɂ͑S�Ă̕łɖڂ�ʂ����ƂɂȂ�̂����A�ǂ�����ǂ�ł������悤�ȓ��e�̖{����Ɏ�邱�Ƃ������B

�@�ŋߓڂɒ��ҏ�����ǂޔE�ϗ͂������Ȃ����悤���B�u�t�[�R�[�̐U��q�v��]���̍����T�R��v�V��́u�J���}�[�]�t�̌Z��v�Ȃǂ͂����肪�͂��Ƃ���ɒu���Ă���̂����A�ǂ݂����̏�ԂŎ��Ԃ������߂��Ă���B��Ɏ��{�̓G�b�Z�C�W��Z�ҕ�����W�߂����̂ƂȂ��Ă����B���ʓI�ɂ͑S�Ă̕łɖڂ�ʂ����ƂɂȂ�̂����A�ǂ�����ǂ�ł������悤�ȓ��e�̖{����Ɏ�邱�Ƃ������B �@�O��̂��̗��ŃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�ɂ��ĐG�ꂽ���͂��������B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��ǂ����A���ĉp�ĂŁi�x��Ă킪���ł��j��x�X�g�Z���[�ɂȂ����u�앧�v�����@���X�� 12 �����v�i�͏o���[�V�ЁA�s�[�^�[�E���C�����A�r ���Ԗ�j���v���o�����B�Ɠ����ɒN�̂ǂ̖{�œǂ��͎v���o���Ȃ����u���݂���h�[�f�̕��Ԃ́i�ό��p�Ɂj�K���ɑI�ꂽ�B���̕��Ԃ��~�X�g�����ʼn���Ƌ߂��̈�������Ԃ����ꂾ�ƌ������Ƃɂ����v�Ƃ�����|�̕��͂Ƃ����ǂ�Łu�F����Ԃ̂Ȃ炻��ł���������Ȃ����v�Ǝ����v�������Ƃ����̕Ћ�����h�����B�~�X�g�����Ƃ͓~����t�ɂ����ăA���v�X�R�����烍�[�k�k�J��ʂ��Ēn���C�ɐ����~�낷����Ŋ��������k���̂��Ƃł���B

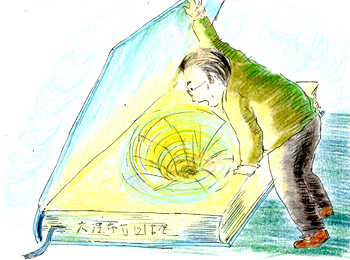

�@�O��̂��̗��ŃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�ɂ��ĐG�ꂽ���͂��������B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��ǂ����A���ĉp�ĂŁi�x��Ă킪���ł��j��x�X�g�Z���[�ɂȂ����u�앧�v�����@���X�� 12 �����v�i�͏o���[�V�ЁA�s�[�^�[�E���C�����A�r ���Ԗ�j���v���o�����B�Ɠ����ɒN�̂ǂ̖{�œǂ��͎v���o���Ȃ����u���݂���h�[�f�̕��Ԃ́i�ό��p�Ɂj�K���ɑI�ꂽ�B���̕��Ԃ��~�X�g�����ʼn���Ƌ߂��̈�������Ԃ����ꂾ�ƌ������Ƃɂ����v�Ƃ�����|�̕��͂Ƃ����ǂ�Łu�F����Ԃ̂Ȃ炻��ł���������Ȃ����v�Ǝ����v�������Ƃ����̕Ћ�����h�����B�~�X�g�����Ƃ͓~����t�ɂ����ăA���v�X�R�����烍�[�k�k�J��ʂ��Ēn���C�ɐ����~�낷����Ŋ��������k���̂��Ƃł���B �@�Â��O�t���n�[�h�f�B�X�N�̓��e�����Ă�����A�����̍��ɐV�݂̖@���R������� PR �̂��߂ɁA�Z�����d���̍��Ԃ�D���Ė��T�Q��̕p�x�Ŕ��M���Ă����j���[�X���^�[�̌��e���o�Ă����B��������������A�폜����O�ɂ�����Ɩڂ�ʂ����B���̒��ɃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�Ɛ������ɂ��ĐG�ꂽ���̂��������B

�@�Â��O�t���n�[�h�f�B�X�N�̓��e�����Ă�����A�����̍��ɐV�݂̖@���R������� PR �̂��߂ɁA�Z�����d���̍��Ԃ�D���Ė��T�Q��̕p�x�Ŕ��M���Ă����j���[�X���^�[�̌��e���o�Ă����B��������������A�폜����O�ɂ�����Ɩڂ�ʂ����B���̒��ɃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�Ɛ������ɂ��ĐG�ꂽ���̂��������B �@�����ŏ�������Ƃ͉�Ђ�����߂̕��X���ߋ��P�����Ԃ̊������L�^���A��i���ɒ�o���镶���̂��Ƃł͂Ȃ��B���w�S�W�Ȃǂ̘A�����Ċ��s�����o�ŕ��ɁA�ʍ��Ƃ��ĕ\���̌��ɋ��܂�Ă��������̈Ӗ��ł���B

�@�����ŏ�������Ƃ͉�Ђ�����߂̕��X���ߋ��P�����Ԃ̊������L�^���A��i���ɒ�o���镶���̂��Ƃł͂Ȃ��B���w�S�W�Ȃǂ̘A�����Ċ��s�����o�ŕ��ɁA�ʍ��Ƃ��ĕ\���̌��ɋ��܂�Ă��������̈Ӗ��ł���B �u�̗V�����v�Ɩ��t����ꂽ�䂪�Ƃ̋߂��ɂ���E�I�[�L���O��������Ă������̍ȂƂ̂��킢�̂Ȃ���b�ł���B�T��ɐA����ꂽ�T���S�W����N�`�i�V�߂Ȃ���u�t�������Ə���ł���ˁA�������Ă���̂��낤���v�u�́A��ɍ炢�Ă����N�`�i�V�̗t���悭���ɐH���Ă����ˁv�u�T���S�W���͗t�������Â��̂Œ����悭���v�B

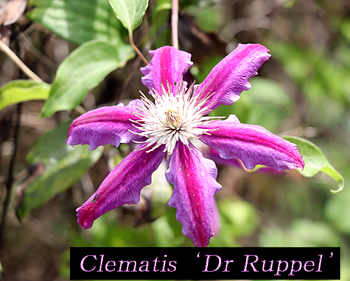

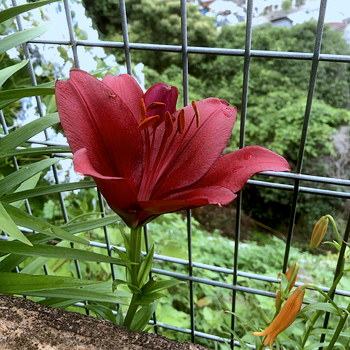

�u�̗V�����v�Ɩ��t����ꂽ�䂪�Ƃ̋߂��ɂ���E�I�[�L���O��������Ă������̍ȂƂ̂��킢�̂Ȃ���b�ł���B�T��ɐA����ꂽ�T���S�W����N�`�i�V�߂Ȃ���u�t�������Ə���ł���ˁA�������Ă���̂��낤���v�u�́A��ɍ炢�Ă����N�`�i�V�̗t���悭���ɐH���Ă����ˁv�u�T���S�W���͗t�������Â��̂Œ����悭���v�B �@���������Đ_�Е��t��������鏗���������Ă���A���q�A����K�[���Ȃ錾�t�����邻�����B�����������P�b�g�{�[�����Ԃ̏������A�ŋߗF�l�̉e���Ő����O�\�O���w�ł��n�ߌ����Ղ��Ă��邻���ŁA�܁X�A�w�ł������̎ʐ^�₻�̋߂��̕��i�ʐ^���G�s�\�[�h�Ƌ��Ƀ��C���ő����Ă����B

�@���������Đ_�Е��t��������鏗���������Ă���A���q�A����K�[���Ȃ錾�t�����邻�����B�����������P�b�g�{�[�����Ԃ̏������A�ŋߗF�l�̉e���Ő����O�\�O���w�ł��n�ߌ����Ղ��Ă��邻���ŁA�܁X�A�w�ł������̎ʐ^�₻�̋߂��̕��i�ʐ^���G�s�\�[�h�Ƌ��Ƀ��C���ő����Ă����B �@�ߌ�O���̃r�[���Ƃ͋ɂ߂Ė��͓I�Ȍ��t�ł���B

�@�ߌ�O���̃r�[���Ƃ͋ɂ߂Ė��͓I�Ȍ��t�ł���B �@���͔o���Z�̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ǂނ��Ƃ͍D���ł���B�ƌ����Ă���O�͂�����̂̓���̔o�l��̐l�̋�W�A�̏W�J�ɓǂނ̂ł͂Ȃ��A���퐶���Ŗڂɂ���V���A�G�����̑��Ɍf�ڂ���Ă��邻�̓��̐��Ƃ̍�i����Ƃɂ��I�ꂽ��ʐl�̍�i���Ώۂł���B�I�҂̉����ǂ�Ŋ��S���邱�Ƃ�����A���̉��߂Ƃ͂�����ƈႤ�Ȃ��A�Ǝv�����肸�Ԃ̑f�l�Ƃ��Ċy����ł���B

�@���͔o���Z�̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ǂނ��Ƃ͍D���ł���B�ƌ����Ă���O�͂�����̂̓���̔o�l��̐l�̋�W�A�̏W�J�ɓǂނ̂ł͂Ȃ��A���퐶���Ŗڂɂ���V���A�G�����̑��Ɍf�ڂ���Ă��邻�̓��̐��Ƃ̍�i����Ƃɂ��I�ꂽ��ʐl�̍�i���Ώۂł���B�I�҂̉����ǂ�Ŋ��S���邱�Ƃ�����A���̉��߂Ƃ͂�����ƈႤ�Ȃ��A�Ǝv�����肸�Ԃ̑f�l�Ƃ��Ċy����ł���B �@�}���ق̐V���{�̒I�Ƀ|�c���ƈ���c����Ă����{�����䓴�A�~���[�W�A���Ɠ���A�W�A�l�Êw��̕҂ɂȂ�u����A�W�A�̓��A��Ձv�i�Y�R�t�j�������B���A���Ղɂ͂���قǂ̊S�������Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ����A�A�[�g���ň�����ꂽ���̖{����Ɏ���Ă݂�Ɗe�łɈ�Ղ̑S�̎ʐ^��o�y�������X�̎ʐ^�E�֘A����}�\���f�ڂ���Ă���A���߂邾���ł��ʔ������������̂Ŏ�o���葱���������B

�@�}���ق̐V���{�̒I�Ƀ|�c���ƈ���c����Ă����{�����䓴�A�~���[�W�A���Ɠ���A�W�A�l�Êw��̕҂ɂȂ�u����A�W�A�̓��A��Ձv�i�Y�R�t�j�������B���A���Ղɂ͂���قǂ̊S�������Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ����A�A�[�g���ň�����ꂽ���̖{����Ɏ���Ă݂�Ɗe�łɈ�Ղ̑S�̎ʐ^��o�y�������X�̎ʐ^�E�֘A����}�\���f�ڂ���Ă���A���߂邾���ł��ʔ������������̂Ŏ�o���葱���������B �@�V���Ђ���u�G�X�g�j�A�I�s�v�Ƃ����{�����s����Ă���B�����ȏ����́u�G�X�g�j�A�I�s�@�X�̑ہE��ؘ̖R����E�C�̈��v�Ƃ����A���҂͎��ɂƂ��Ă͏��߂Ă��ڂɂ����關�؍����Ƃ��������ł���B 1956 �N���܂�̎������w��ƂƏЉ��Ă����B

�@�V���Ђ���u�G�X�g�j�A�I�s�v�Ƃ����{�����s����Ă���B�����ȏ����́u�G�X�g�j�A�I�s�@�X�̑ہE��ؘ̖R����E�C�̈��v�Ƃ����A���҂͎��ɂƂ��Ă͏��߂Ă��ڂɂ����關�؍����Ƃ��������ł���B 1956 �N���܂�̎������w��ƂƏЉ��Ă����B|

�� |

���C�^�[�ʐM�ɂ��ƁA�X�E�F�[�f���̐Ŗ����ǂ� 29 ���A����E��풆�ɑ����̃��_���l���i�`�X�E�h�C�c�̔��Q����~���A�� 71 �N�O�ɍs���s���ƂȂ����X�E�F�[�f���̊O�������E���E�E�H�[�����o�[�O���ɂ��āA���Y�Ǘ��l���玀�S�F��\��������A���N��̍��H�ɂ����S���m�F�����\�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B |

|

�� |

�E�H�[�����o�[�O�ɋ~��ꂽ���_���l��i�́j�A���u���ۃE�H�[�����o�[�O����v��ݗ����Ď�|��������߁i�Ă��j���B |

|

�� |

�i�s���s����̔ނ́j�����͕s���Łi�ނ́j�u���Ȃ��p�Y�v�Ə̂���Ă���B |

|

�� |

1996 �N�ɂ̓C�X���G�����{�����_���l���~�ς������т��������āA���{�l�O�����E�����琤�Ɠ������i�ނɁj���h�E���@�V�G���܂����B 1979 �N�ɃC�X���G���Łi�ނ́j�����肪����ꂽ�B |

�@�}���ق���u�\�ꂽ���������܂��v�Ƃ������[���������Ă����B�u�ŋ߂͉����\�Ă��Ȃ��̂Ɂv�Ǝv�������A���e������Ə��� ������́u����v�i����Ёj�������B���҂̏��� ���Ƃ������O�����ċL�����h�����B

�@�}���ق���u�\�ꂽ���������܂��v�Ƃ������[���������Ă����B�u�ŋ߂͉����\�Ă��Ȃ��̂Ɂv�Ǝv�������A���e������Ə��� ������́u����v�i����Ёj�������B���҂̏��� ���Ƃ������O�����ċL�����h�����B|

�� |

�ƂɎ����A�����R���̎��́A�����Ɏ���āA�ׂ��s����菜���B���̍�Ƃ��A���ɂ��܂��܂��Ă���B�c�c��D���ȉ��y���Ȃ���A�R���̎��̂����b������̂́A�����̂ЂƂƂ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�i�H���j |

|

�� |

��l�ɂȂ�A���߂āA�炪�����Ăӂ�ӂ�̑嗱�̔~������H�ׂ����́A�ڂ�������������ɂȂ����B�c�c����͂܂�ŕ�̂悤�ȑ��݊��ŁA���h�ȁu���y���v�������B�i�������j |

|

�Z |

���X���̉ߒ��ŁA���Ɛ����������Ă��鎞�Ԃ��D�����B����C���������₩�ɂȂ��āA�ґz���Ă���悤�ȋC���ɂȂ�B���X�ɂ́A�F���̋�͂ɂ��C�G����A�����̖����h���Ă���B�c�c��x�A���̂������߂����C�����ŁA���X���d�����Ƃ��������B�������o���ėl�q������ƁA�Ȃ�Ƃ��̖��X����̓J�r�������Ă����B�c�c����ς薡�X���������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�Ɋ������B�i�_�����j |

|

�� |

�R�S�~�́c�c�W�c�ʼn���o���̂ŁA�����͎c���A�O���������̂�悤�ɂ���ƁA���N���������h�ȉ肪��������B�~�����đS����E��ł��܂�����A���N�͕n��ȉ肵���o�Ă��Ȃ��B�i�o�H������ցA�t�A�Ăсj |

�@�}���ق̏��I��������E�ɏ��ɒ��߂Ă���Ɓu�`�F�R�̏\���v�ƌ����^�C�g���A�u���Ƃ��̍��ɕ�炷�v�Ƃ�������A�����Ē��Җ��́u�o�v���v���ڂɂ����B�u�o�v���v�̉����͐}���̕��ޔԍ��Ǝv����uE�f�N�`�G�v��������ꂽ�V�[��������ꖼ�O�̕������B��Ă���B

�@�}���ق̏��I��������E�ɏ��ɒ��߂Ă���Ɓu�`�F�R�̏\���v�ƌ����^�C�g���A�u���Ƃ��̍��ɕ�炷�v�Ƃ�������A�����Ē��Җ��́u�o�v���v���ڂɂ����B�u�o�v���v�̉����͐}���̕��ޔԍ��Ǝv����uE�f�N�`�G�v��������ꂽ�V�[��������ꖼ�O�̕������B��Ă���B �@�����L�O�����́u���̐X�v�ɂ͖� 100 �i��A 260 �{�̒ւ��A�͂���Ă���B�܂������Βn�̓s�s�Ή��A�����ɂ��u�֎R�v�Ɖ������̒փR�[�i�[�u�J�����A���[���v�̂Q�̒փG���A������B���N���O�܂ł́A�G�߂ɂȂ�ƍȂƂ悭�K��ʐ^���B�����B

�@�����L�O�����́u���̐X�v�ɂ͖� 100 �i��A 260 �{�̒ւ��A�͂���Ă���B�܂������Βn�̓s�s�Ή��A�����ɂ��u�֎R�v�Ɖ������̒փR�[�i�[�u�J�����A���[���v�̂Q�̒փG���A������B���N���O�܂ł́A�G�߂ɂȂ�ƍȂƂ悭�K��ʐ^���B�����B �@���p�i�̈��R���N�V������z������x���̏N�W�i��W�����邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ���p�ق͂悭����B�Ⴆ�Ύ��ƉƂ̃A���g���E�N�����[�E�~�����[�Ƃ��̕v�l�w�����ɂ��N�W���ꂽ�������̃S�b�z�̍�i���܂ނP���_�]�̔��p�i��L����N�����[�E�~�����[���p�فA���{�ł͑q�~�̎��ƉƑ匴���O�Y�ɂ��N�W���ꂽ���m���p�A�ߑ���p��W������匴���p�فA������Ѓu���a�X�g���̑n�Ǝ҂ł��������Y�̏N�W�ɂ�鐼�m���p�A���{�ߑ�G��̃A�[�e�B�]�����p�فi���u���a�X�g�����p�فj���X�B

�@���p�i�̈��R���N�V������z������x���̏N�W�i��W�����邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ���p�ق͂悭����B�Ⴆ�Ύ��ƉƂ̃A���g���E�N�����[�E�~�����[�Ƃ��̕v�l�w�����ɂ��N�W���ꂽ�������̃S�b�z�̍�i���܂ނP���_�]�̔��p�i��L����N�����[�E�~�����[���p�فA���{�ł͑q�~�̎��ƉƑ匴���O�Y�ɂ��N�W���ꂽ���m���p�A�ߑ���p��W������匴���p�فA������Ѓu���a�X�g���̑n�Ǝ҂ł��������Y�̏N�W�ɂ�鐼�m���p�A���{�ߑ�G��̃A�[�e�B�]�����p�فi���u���a�X�g�����p�فj���X�B �@�ǂ̖{���������A�N�̃G�b�Z�C�����������o���Ă��Ȃ��̂��c�O�����u�V�l�͓Z�߂�����v�Ƃ������Ƃɂ��Ă����ȗ�������āA�ꌩ�_���I�Ɍ�����悤�Ȍ`�Ō�����Ă���y�������͂��L�����Ă���B���̂Ƃ��ɂ͎�����Ȃ݂āu�S�����̂Ƃ���v�u�悭�ώ@����Ă���Ȃ��v�Ǝv�����B���̌�A�����̐Ȃ�G�k�E�Ւk�E���k�̐܂ɂ��̈ӌ����Љ�����A���̏�̑����̎^�����B

�@�ǂ̖{���������A�N�̃G�b�Z�C�����������o���Ă��Ȃ��̂��c�O�����u�V�l�͓Z�߂�����v�Ƃ������Ƃɂ��Ă����ȗ�������āA�ꌩ�_���I�Ɍ�����悤�Ȍ`�Ō�����Ă���y�������͂��L�����Ă���B���̂Ƃ��ɂ͎�����Ȃ݂āu�S�����̂Ƃ���v�u�悭�ώ@����Ă���Ȃ��v�Ǝv�����B���̌�A�����̐Ȃ�G�k�E�Ւk�E���k�̐܂ɂ��̈ӌ����Љ�����A���̏�̑����̎^�����B �@ 10 �����{�̑u�₩�ȌߑO�A�䂪�Ƃ̒�̕Ћ��Ɏ������炢�Ă���̂ɋC���t�����B�Z�\�N���̐̂Ɠ����ʒu�ɍ炢�Ă���B�Ȃ́u�������łɗ����Ƃ����炱���ɍ炢�Ă���v�Ƃ����B

�@ 10 �����{�̑u�₩�ȌߑO�A�䂪�Ƃ̒�̕Ћ��Ɏ������炢�Ă���̂ɋC���t�����B�Z�\�N���̐̂Ɠ����ʒu�ɍ炢�Ă���B�Ȃ́u�������łɗ����Ƃ����炱���ɍ炢�Ă���v�Ƃ����B �@���ɂ͊�����ۛ��� YouTube �ԑg������B���̂����̈�̓E�B�L�y�f�B�A�ł͕]�_�ƁE�ҏW�ҁE�^�����g�E�R�����j�X�g�ƏЉ��Ă���R�c�ܘY�����א��̊G��ɂ��ĕ��L������̍l��������ɂ킩��₷���������� 30 ���́u�R�c�ܘY�I�g�i�̋��{�u���v�ł���B����̂��̔ԑg�ł͑א�����ł͂Ȃ��u���c��ɏ������ʼn�ƁE���q�`�v�v�����グ��ꂽ�B���͂��̎��_�܂ł��̚�܂̔ʼn�Ƃɂ��Ă͑S���m��Ȃ������B

�@���ɂ͊�����ۛ��� YouTube �ԑg������B���̂����̈�̓E�B�L�y�f�B�A�ł͕]�_�ƁE�ҏW�ҁE�^�����g�E�R�����j�X�g�ƏЉ��Ă���R�c�ܘY�����א��̊G��ɂ��ĕ��L������̍l��������ɂ킩��₷���������� 30 ���́u�R�c�ܘY�I�g�i�̋��{�u���v�ł���B����̂��̔ԑg�ł͑א�����ł͂Ȃ��u���c��ɏ������ʼn�ƁE���q�`�v�v�����グ��ꂽ�B���͂��̎��_�܂ł��̚�܂̔ʼn�Ƃɂ��Ă͑S���m��Ȃ������B �@ 2023 �N�W�� 13 ���t�ǔ��V�������ɂ͓��W�L���Ƃ��ĂQ�łɘj��u���s���ɓǂ݂��������𖡂키�{�v�̗����������B

�@ 2023 �N�W�� 13 ���t�ǔ��V�������ɂ͓��W�L���Ƃ��ĂQ�łɘj��u���s���ɓǂ݂��������𖡂키�{�v�̗����������B �@�}���ق̐V���{�R�[�i�[�ɔ��s����̂��́u54���̕���w�v���u����Ă����B����ɂ́u�Ӗ����킩��ƃ]�N�]�N���钴�Z�ҏ����v�Ƃ���B���s����PHP�������A���҂͎��c�Y��B

�@�}���ق̐V���{�R�[�i�[�ɔ��s����̂��́u54���̕���w�v���u����Ă����B����ɂ́u�Ӗ����킩��ƃ]�N�]�N���钴�Z�ҏ����v�Ƃ���B���s����PHP�������A���҂͎��c�Y��B �@�{��ǂ�ł���Ƃ����ɒ��҂������ȈӖ������߂đE�߂Ă�����A���y�����肵�Ă��钘�҈ȊO�̐l���ɂ��{�ɂ��Ă̋L�q�����|���邱�Ƃ�����B���܂ƌ����\���������������t������ł��邱�Ƃ�����B�����Ă�������V�������҂⍡�܂Œm��Ȃ����������Ƃ̕t���������n�܂�B���̂悤�ɂ��Ēm�������������������I�ɕ���ł���B

�@�{��ǂ�ł���Ƃ����ɒ��҂������ȈӖ������߂đE�߂Ă�����A���y�����肵�Ă��钘�҈ȊO�̐l���ɂ��{�ɂ��Ă̋L�q�����|���邱�Ƃ�����B���܂ƌ����\���������������t������ł��邱�Ƃ�����B�����Ă�������V�������҂⍡�܂Œm��Ȃ����������Ƃ̕t���������n�܂�B���̂悤�ɂ��Ēm�������������������I�ɕ���ł���B �@���́u�����Ă��������v�ɂ��ẮA 2020�N11��11 �t�̂��̗��ŁA���́u���̑匙���Ȍ�@�v�Ə����A�ےJ�ˈꎁ���u��������Ȃ�����{��v�̒��Łu������{�l�͂��̜��疳��ɉ��Ӂc�c�\�ԓI��p���̌�@�����������T�ނق��������Ǝv�Ӂv�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Љ���B

�@���́u�����Ă��������v�ɂ��ẮA 2020�N11��11 �t�̂��̗��ŁA���́u���̑匙���Ȍ�@�v�Ə����A�ےJ�ˈꎁ���u��������Ȃ�����{��v�̒��Łu������{�l�͂��̜��疳��ɉ��Ӂc�c�\�ԓI��p���̌�@�����������T�ނق��������Ǝv�Ӂv�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Љ���B �@�������v�w�͌��j���̖�� BS ���e���ŕ��f����Ă���u BS ���{�E������̉́v�̃t�@���ł���B�R�[���X�O���[�v�E�t�H���X�^���A���w�E���̂▾�����珺�a���܂ł́u�z���o�̗��s�́v���̂��ԑg�ł���B�]�v�ȃi���[�V�����≉�o�͈�Ȃ��B

�@�������v�w�͌��j���̖�� BS ���e���ŕ��f����Ă���u BS ���{�E������̉́v�̃t�@���ł���B�R�[���X�O���[�v�E�t�H���X�^���A���w�E���̂▾�����珺�a���܂ł́u�z���o�̗��s�́v���̂��ԑg�ł���B�]�v�ȃi���[�V�����≉�o�͈�Ȃ��B �@�Q�N�O�Ɍg�ѓd�b���X�}�[�g�t�H���ɑウ���Ƃ��A�����m������w�ʐ^�� OB ��̌�y�̈�l���ނƓ������ɕ����������Ă����V�`�W�l�ƍ���Ă��郉�C���̃O���[�v�ɎQ������悤���߂Ă��ꂽ�B

�@�Q�N�O�Ɍg�ѓd�b���X�}�[�g�t�H���ɑウ���Ƃ��A�����m������w�ʐ^�� OB ��̌�y�̈�l���ނƓ������ɕ����������Ă����V�`�W�l�ƍ���Ă��郉�C���̃O���[�v�ɎQ������悤���߂Ă��ꂽ�B �@���N��3���̂�����B�����ݏZ�̗F�l���u�{���G�{�܂��Ƃ����{�Ȃ��ǁA���ɂɂǂ�������H�v�ƊG�{���Ă����������B�p�X�e���J���[�̂��킢���G�{�B�u���[�b�A���肪�Ƃ��I�I�v

�@���N��3���̂�����B�����ݏZ�̗F�l���u�{���G�{�܂��Ƃ����{�Ȃ��ǁA���ɂɂǂ�������H�v�ƊG�{���Ă����������B�p�X�e���J���[�̂��킢���G�{�B�u���[�b�A���肪�Ƃ��I�I�v|

�E |

���������܂ꂽ�q�����Y�̏ꍇ�A������������Ŕ��N�قǎ���̌�A���Y���Ƃ��Ďs��ɂ������B�܂��~���N�̏o�������Ȃ��������������Ƃ��Ĉ����邻���ł��B |

|

�E |

���Ƃ��Ɠ��{�ł͓��H�̕��K���Ȃ������B���͎�Ɏg�����Ƃ��Ď��炳��Ă����̂����A�_�Ƃ̋@�B���E�H�����̉��ĉ����i�ނɂ��������āA�g�����������Ƃ��Đ��Y�����悤�ɂȂ�B |

|

�E |

�{�Y���̎��R���ɂ��A�����A����������悤�ɂȂ�A���{�̓����̓u�����h���A�����������̕����ɁB |

|

�E |

���{�̒{�Y�_�ƂɌ���������B�Ȋ��ł̎���ʼnƒ{�ɃX�g���X�̂��߂̕a�C������B���̂��߁A�R�����������ʂɓ��^���ꂽ��A���S���邱�Ƃ�����B |

|

�E |

�ƒ{�̎�����A�q�����Ȃǂ��l�����A����҂��o�ς����łȂ��A�H�̈��S�A�ƒ{�̈��S�ɂ��l�����ׂ��ł���Ƃ����悤�ȃA�j�}���E�F���t�F�A�Ƃ����l����������B |

�@�����ΏۂƂ����������̌Â����ɖ{�̒����猻�ꂽ�u�������W�v�i��Ô���A�V�����Ɂj�ɂ͂��̉̂��f�ڂ��ꂽ�łɂ����tⳂ��\���Ă����B���\�������A�ǂ̂悤�ȗ��R�œ\�������A�͑S���o���Ă��Ȃ��B

�@�����ΏۂƂ����������̌Â����ɖ{�̒����猻�ꂽ�u�������W�v�i��Ô���A�V�����Ɂj�ɂ͂��̉̂��f�ڂ��ꂽ�łɂ����tⳂ��\���Ă����B���\�������A�ǂ̂悤�ȗ��R�œ\�������A�͑S���o���Ă��Ȃ��B �@���̒Z�ҏW�̍ŏ��́u�Q�R���v�ŁA�h�C�c�̎i�@���x�Ƃ������̂ɕ������^�O���A�c��P�P�҂ɉe�𗎂Ƃ��Ă��܂��܂����B

�@���̒Z�ҏW�̍ŏ��́u�Q�R���v�ŁA�h�C�c�̎i�@���x�Ƃ������̂ɕ������^�O���A�c��P�P�҂ɉe�𗎂Ƃ��Ă��܂��܂����B �@�O��ŏ����G�ꂽ�u�C�M���X�ώ@���T�v�i�� �]�A���}�Ёj�͂ƂĂ��ʔ����i���̎茳�ɂ���̂́u�呝��V�ҏS�Łv�ł���j�B

�@�O��ŏ����G�ꂽ�u�C�M���X�ώ@���T�v�i�� �]�A���}�Ёj�͂ƂĂ��ʔ����i���̎茳�ɂ���̂́u�呝��V�ҏS�Łv�ł���j�B �@�}���ق����o�����u�w�ǂ��ւ��s���Ȃ��x���v�i�����Ёj�̒��҂ł���� �]����́A���ɂƂ��Ă̓G�b�Z�C�X�g�A�����w�҂ł���A�����{�E�搶�ƌ����Ă���l���A�����ɃC�M���X����D���Ȑl���Łu�C�M���X�͂��������v�i���}�Ёj�A�u�C�M���X�͖������v�i���}�Ёj�u�C�M���X�ώ@���T�v�i���}�Ёj�̒��҂ł��邱�ƒ��x�̗����������B�C�M���X�֘A�̂���珑���͎茳�ɂ���܂ɐG��Ċy�����ǂ�ł����B

�@�}���ق����o�����u�w�ǂ��ւ��s���Ȃ��x���v�i�����Ёj�̒��҂ł���� �]����́A���ɂƂ��Ă̓G�b�Z�C�X�g�A�����w�҂ł���A�����{�E�搶�ƌ����Ă���l���A�����ɃC�M���X����D���Ȑl���Łu�C�M���X�͂��������v�i���}�Ёj�A�u�C�M���X�͖������v�i���}�Ёj�u�C�M���X�ώ@���T�v�i���}�Ёj�̒��҂ł��邱�ƒ��x�̗����������B�C�M���X�֘A�̂���珑���͎茳�ɂ���܂ɐG��Ċy�����ǂ�ł����B �@�ŋ߂̎����B��ʐ^�͂��ׂăf�W�^���E�J�����ɂ��J���[�ʐ^�ł���B�ƒ�̋L�O�ʐ^�͌����܂ł��Ȃ��A���ԂƂ̎ʐ^�W��ʐ^�W�ׂ̈̎ʐ^�������ł���B�����̕��X�������ȏ�ʂŎB����ʐ^�����l���낤�B

�@�ŋ߂̎����B��ʐ^�͂��ׂăf�W�^���E�J�����ɂ��J���[�ʐ^�ł���B�ƒ�̋L�O�ʐ^�͌����܂ł��Ȃ��A���ԂƂ̎ʐ^�W��ʐ^�W�ׂ̈̎ʐ^�������ł���B�����̕��X�������ȏ�ʂŎB����ʐ^�����l���낤�B �@�茳�ɒ��҂̋ޒ�T�C��������u�痢�̗��j�Ɠ`���v�i�k�c���O�A�i���j���{�痢�Z���^�[�j�Ƃ����{�Ƃ����ɋ��܂ꂽ�����q�u���y�J���^������v�i���c�s���y���b���邽���y��j������B�߂��̌Ö{���ŏ\���N�O�ɔ��������Ƃ��o���Ă���B�{�������l���Ö{���ɔ������̂��낤�B�ߋ��ɂ����҂̏����̂���ޒ�{���Ö{���Ŕ��������Ƃ�����̂ŁA���̂��Ǝ��̂ɂ͂���قǂ̋����͊����Ȃ��������A�����Ă��ꂽ���҂ɑ��Ă͎���ȑԓx���낤�B

�@�茳�ɒ��҂̋ޒ�T�C��������u�痢�̗��j�Ɠ`���v�i�k�c���O�A�i���j���{�痢�Z���^�[�j�Ƃ����{�Ƃ����ɋ��܂ꂽ�����q�u���y�J���^������v�i���c�s���y���b���邽���y��j������B�߂��̌Ö{���ŏ\���N�O�ɔ��������Ƃ��o���Ă���B�{�������l���Ö{���ɔ������̂��낤�B�ߋ��ɂ����҂̏����̂���ޒ�{���Ö{���Ŕ��������Ƃ�����̂ŁA���̂��Ǝ��̂ɂ͂���قǂ̋����͊����Ȃ��������A�����Ă��ꂽ���҂ɑ��Ă͎���ȑԓx���낤�B �@���N�O�̂ǂ̐V���̉̒d���������A�L���͒肩�ł͂Ȃ����u�S�̕�ɔ��\�̗F�����������s�̕ʂ�̘̉a���v���I��Ă����B�u������s�v�ɂ́u�Ȃ��܂���v�ƃ��r���U���Ă������B

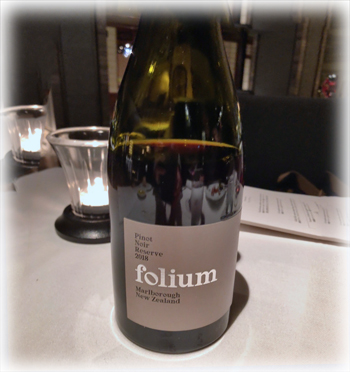

�@���N�O�̂ǂ̐V���̉̒d���������A�L���͒肩�ł͂Ȃ����u�S�̕�ɔ��\�̗F�����������s�̕ʂ�̘̉a���v���I��Ă����B�u������s�v�ɂ́u�Ȃ��܂���v�ƃ��r���U���Ă������B �@�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�V�[���b�n�̒���ɋ����������A�Z�ҏW�Q��i�̌�ɓǂ̂ł����i����i���j�A��������̂�������҂ł����B

�@�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�V�[���b�n�̒���ɋ����������A�Z�ҏW�Q��i�̌�ɓǂ̂ł����i����i���j�A��������̂�������҂ł����B �@�O��ɑ�����Y �����́u����o�[���E�g�D�[�h�v���ꕶ�B

�@�O��ɑ�����Y �����́u����o�[���E�g�D�[�h�v���ꕶ�B �u����w�o�[���E�g�D�[�h�v�i����i�mRound 1�A�`�h�́w��ɉ����Ȃ�x�𗝉��ł��邩�v�n�i������w�o�ʼn�j�́A���Ȃ�ǂݐi��ŁA�ǂ�������ށA���i�̏����Ȃ̂��A����w�̉��ɂ��Ăǂ̂悤�Ȑ���ŏ����ꂽ�{�Ȃ̂������������B

�u����w�o�[���E�g�D�[�h�v�i����i�mRound 1�A�`�h�́w��ɉ����Ȃ�x�𗝉��ł��邩�v�n�i������w�o�ʼn�j�́A���Ȃ�ǂݐi��ŁA�ǂ�������ށA���i�̏����Ȃ̂��A����w�̉��ɂ��Ăǂ̂悤�Ȑ���ŏ����ꂽ�{�Ȃ̂������������B �@�O��Z�F�M����s�����s���Ă����`���[�t���b�g�Ɍf�ڂ���Ă����u�킽����Y�v�̎�܍�i�ɂ���āg������h�Ƃ������t��m�����B�g���Ԃ��h�͒m���Ă��邪�g������h�͒m��Ȃ������B�������l�ɒ��ڕԂ��̂́g���Ԃ��h�A����������̒N���ɑ���Ƃ����̂��g������h���������B

�@�O��Z�F�M����s�����s���Ă����`���[�t���b�g�Ɍf�ڂ���Ă����u�킽����Y�v�̎�܍�i�ɂ���āg������h�Ƃ������t��m�����B�g���Ԃ��h�͒m���Ă��邪�g������h�͒m��Ȃ������B�������l�ɒ��ڕԂ��̂́g���Ԃ��h�A����������̒N���ɑ���Ƃ����̂��g������h���������B �@�O�X��̂��̗��Řa�c���́u�ϓ֔b���v�����グ�����A���̌�u������x�@�ϓ֔b���v�i�i�i���N�Ёj������̂ɋC���t�����B

�@�O�X��̂��̗��Řa�c���́u�ϓ֔b���v�����グ�����A���̌�u������x�@�ϓ֔b���v�i�i�i���N�Ёj������̂ɋC���t�����B �u���҂����̉�L�@��݂�����w���̕����x�v�i���}�Ѓ��C�u�����[�A���r���q�j����Ɏ�����̂ɂ͊i�ʂ̗��R�͂Ȃ��B���̏����ȗ��R�͂�����A�V���̏��ЏЉ�̖ł��g���Ắu���B�lj揄�薳�d�Ȏԗ��v�Ƃ������o���̕��͂������B

�u���҂����̉�L�@��݂�����w���̕����x�v�i���}�Ѓ��C�u�����[�A���r���q�j����Ɏ�����̂ɂ͊i�ʂ̗��R�͂Ȃ��B���̏����ȗ��R�͂�����A�V���̏��ЏЉ�̖ł��g���Ắu���B�lj揄�薳�d�Ȏԗ��v�Ƃ������o���̕��͂������B �@�ǂ��ǂ�ł��ʔ����B�ǂ�����ǂ�ł��ʔ����B

�@�ǂ��ǂ�ł��ʔ����B�ǂ�����ǂ�ł��ʔ����B �@������悤�Ƃ������Ă��Ȃ��}���قŃG�b�Z�C�̒I���̂�т�ƒ��߂Ă���Ɗp�c����Ƃ��������ڂɓ������B���̖��O�͔ޏ������؏܂���܂������ɐV���ɏ����Ă����ӎ��ɂ���ċL�����Ă���B�f���Ȃ������́A�l����\���Ă���悤�ȕ��͂��Ǝv���Ċ��S���ēǂ��Ƃ��o���Ă���B

�@������悤�Ƃ������Ă��Ȃ��}���قŃG�b�Z�C�̒I���̂�т�ƒ��߂Ă���Ɗp�c����Ƃ��������ڂɓ������B���̖��O�͔ޏ������؏܂���܂������ɐV���ɏ����Ă����ӎ��ɂ���ċL�����Ă���B�f���Ȃ������́A�l����\���Ă���悤�ȕ��͂��Ǝv���Ċ��S���ēǂ��Ƃ��o���Ă���B �@���̐l���Љ�ɔ������L�Ƃ̏C���ꂪ���]�_�Ƌ{��N�펁�́u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�i�V���I���j���߁X�o�ł���邱�Ƃ�m�����̂� Podcast �ŕ����Ă��������̕����ǂ̃��W�I�ԑg���炾�����B�����ł́u�P�Ɍ��t����ׂ��̈Ӗ��m�ɂ��邾���łȂ��A���������N��̌��t���������߂鏑���v�ƌ����悤�Ȍ��t�ŏЉ��Ă����B

�@���̐l���Љ�ɔ������L�Ƃ̏C���ꂪ���]�_�Ƌ{��N�펁�́u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�i�V���I���j���߁X�o�ł���邱�Ƃ�m�����̂� Podcast �ŕ����Ă��������̕����ǂ̃��W�I�ԑg���炾�����B�����ł́u�P�Ɍ��t����ׂ��̈Ӗ��m�ɂ��邾���łȂ��A���������N��̌��t���������߂鏑���v�ƌ����悤�Ȍ��t�ŏЉ��Ă����B �@�����ɂ��ƁA����Ƃ́u��t�����̂邱�Ɓv�A��t�Ƃ́u�������Ƃ܂��͎Ў��Ȃǂɋ��K�E���i�邱�Ɓv�Ƃ���B Donation �Ƃ́u��t�A�v���Ӗ�����B

�@�����ɂ��ƁA����Ƃ́u��t�����̂邱�Ɓv�A��t�Ƃ́u�������Ƃ܂��͎Ў��Ȃǂɋ��K�E���i�邱�Ɓv�Ƃ���B Donation �Ƃ́u��t�A�v���Ӗ�����B �@�ܓx����ɍl�����ꍇ�A�A���X�J�������A�����J���O���Ɖ��m�������l���������{�Ƃ͑�̓����͈͂ɂ���̂��Ȃ��A�����ƃA�e�l�͂قړ����悤�Ȉܓx�ɂ���Ȃ��A�����h����p���͖k�C���̗y���k�Ɉʒu����̂��Ɓu�傫�ȕ����̒n�}���v�i�鍑���@�j���ڂ��蒭�߂Ȃ���A���{�Ɛ��E�̊���̍��A���{�̓s�s�Ɛ��E�̊���̓s�s�̏��ݒn�̈ܓx�ɂ��čl���Ă����B

�@�ܓx����ɍl�����ꍇ�A�A���X�J�������A�����J���O���Ɖ��m�������l���������{�Ƃ͑�̓����͈͂ɂ���̂��Ȃ��A�����ƃA�e�l�͂قړ����悤�Ȉܓx�ɂ���Ȃ��A�����h����p���͖k�C���̗y���k�Ɉʒu����̂��Ɓu�傫�ȕ����̒n�}���v�i�鍑���@�j���ڂ��蒭�߂Ȃ���A���{�Ɛ��E�̊���̍��A���{�̓s�s�Ɛ��E�̊���̓s�s�̏��ݒn�̈ܓx�ɂ��čl���Ă����B|

�@��e�͔ނ�15�ɂȂ����Ƃ��A�q�t�ɂ������Ő_�w�Z�ɓ��ꂽ�B����͕��̂Ȃ��q������Ŋw����C�߂邱�Ƃ̂ł���B��̓��ł������B�����Ŏ��R�̂Ȃ����ꂵ�����X������������A�`���[�r���Q����w�_�w���i�B���̊w���̐�y�ɂ̓w�[�Q���A�w���_�[�����A���[���P�Ȃǂ����������镶�l�A�N�l���������AWH�͂��̊w��ɂȂ��ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A�_�w�Z�ł̋K�������������ő̂���v�ɂȂ����̂��K���A�F�l�����Ɠk�����s���y���ނȂNJw�������i�����B |

|

�n�E�t�̕�@ |

�n�E�t�̋����@ |

|

�@�Ƃ���ŁA�u�����v�̑�R�b�g����ꂽ��̘b�h�̎����́A�|���e�E���F�b�L�I�i Ponte �͋��A Vecchio �͌Â��Ƃ����Ӗ��j�ł̐Ԃ��}���g�𒅂��j�Ƃ̏o�����n�܂�B 1993�N �X���A�C�^���A�ŊJ���ꂽ���ۉ�c�ɏo�������@��Ƀt�B�����c�F�ɗ�������Ă��̋�������Ă݂��i�ʐ^�E�j�B |

�@�킪�s�̎s���}���ق���͖��� 10 ���� 25 ���ɃC���^�[�l�b�g�o�R�Ń��[���}�K�W���������Ă���B

�@�킪�s�̎s���}���ق���͖��� 10 ���� 25 ���ɃC���^�[�l�b�g�o�R�Ń��[���}�K�W���������Ă���B|

�� |

�}���كC���t�H���[�V���� |

|

�� |

�{�̏Љ� �����o��������u�}���ِE�������܂ł̓Ǐ��̌��̒�����Љ���ʂ�1���v |

|

�� |

���ו���`���܂� |

|

�� |

�q�ǂ��̖{���Ă������낢�I ����[�u�b�N�� |

|

�� |

���ԗ\���L���O�i���|�ȊO�j |

|

�� |

�x�فi���j���̂��m�点 |

�@ 23 �N�Ԃɘj���ăx���M�[�Ɋւ���Ă������҂��x���M�[�Ƃ̐G�ꍇ���̒��Ŋ��������܂��܂��G�b�Z�C�̌`�Ŏ��Z�߂��u���ꂽ���̃x���M�[�v�i�{���쏏�q�A�ۑP�u�b�N�X�j�͂��낢��Ȑ���Ńx���M�[��`���Ă��邪�A���̖{���́u�x���M�[�C���v���������Ƃɂ���̂��낤�B�Z���œǂ݈Ղ��G�b�Z�C�W�������B�܂��A�e�G�b�Z�C�ɓY����ꂽ�M�� �����̃X�P�b�`���f���炵���B

�@ 23 �N�Ԃɘj���ăx���M�[�Ɋւ���Ă������҂��x���M�[�Ƃ̐G�ꍇ���̒��Ŋ��������܂��܂��G�b�Z�C�̌`�Ŏ��Z�߂��u���ꂽ���̃x���M�[�v�i�{���쏏�q�A�ۑP�u�b�N�X�j�͂��낢��Ȑ���Ńx���M�[��`���Ă��邪�A���̖{���́u�x���M�[�C���v���������Ƃɂ���̂��낤�B�Z���œǂ݈Ղ��G�b�Z�C�W�������B�܂��A�e�G�b�Z�C�ɓY����ꂽ�M�� �����̃X�P�b�`���f���炵���B �@��w�ʐ^���̌�y���u�o�[�~�����c�e�v�Ƃ̃^�C�g���̎���̎ʐ^���W�߂��ʐ^�W���Ă��ꂽ�B�ނ͎���萔�ΎႭ��������̎ʐ^�������ł̒��ڂ̐ړ_�͂Ȃ��������A�ŋ߂Ɏ��艽�̃��[���̌����肪�������B

�@��w�ʐ^���̌�y���u�o�[�~�����c�e�v�Ƃ̃^�C�g���̎���̎ʐ^���W�߂��ʐ^�W���Ă��ꂽ�B�ނ͎���萔�ΎႭ��������̎ʐ^�������ł̒��ڂ̐ړ_�͂Ȃ��������A�ŋ߂Ɏ��艽�̃��[���̌����肪�������B �@�t�B�N�V�����A�m���t�B�N�V�������܂߂Ă����ȕ����ǂ�ł���Ƃ����ɖ���̓�������o�Ă��邱�Ƃ�����B���̂��тɎ��́u�Ɛl�̖ړI�͉����낤�v�Ǝv���Ă��܂��B����𓐂Ƃ��Ă��������p�i�s��ł͔���Ȃ��B�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�閧���Ɉ��D�Ƃɔ������Ƃ��Ă��w���҂͑��l�ɂ��̖���������Ď���̏N�W�i���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������n���̏N�W�i�ۊǎ��Ń��C�������݂Ȃ��璭�߂ĂЂƂ�ŗD�z������������ł���B������l���y���ނ��߂����ɋɂ߂Ċ댯�ȓ������Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�t�B�N�V�����A�m���t�B�N�V�������܂߂Ă����ȕ����ǂ�ł���Ƃ����ɖ���̓�������o�Ă��邱�Ƃ�����B���̂��тɎ��́u�Ɛl�̖ړI�͉����낤�v�Ǝv���Ă��܂��B����𓐂Ƃ��Ă��������p�i�s��ł͔���Ȃ��B�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�閧���Ɉ��D�Ƃɔ������Ƃ��Ă��w���҂͑��l�ɂ��̖���������Ď���̏N�W�i���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������n���̏N�W�i�ۊǎ��Ń��C�������݂Ȃ��璭�߂ĂЂƂ�ŗD�z������������ł���B������l���y���ނ��߂����ɋɂ߂Ċ댯�ȓ������Ƃ͎v���Ȃ��B �@���͏����ɂ��Ă͋�̓����𗝉����Ă�����x�̐l�Ԃł��邪�A���m�������𗣂�ď������{�͉�������ۗL���Ă���B����ɂ����̐l�̃C���^�r���[�ł̔����Ȃǂ̊���͋L�����Ă���B

�@���͏����ɂ��Ă͋�̓����𗝉����Ă�����x�̐l�Ԃł��邪�A���m�������𗣂�ď������{�͉�������ۗL���Ă���B����ɂ����̐l�̃C���^�r���[�ł̔����Ȃǂ̊���͋L�����Ă���B �@ 2022�N11��26 ���t�̓ǔ��V���[���́u���ܕ��v���ɍ���玟�����u�d�ԃX�}�z�w�V���̂P�x�̓�v�Ƒ肵��

�@ 2022�N11��26 ���t�̓ǔ��V���[���́u���ܕ��v���ɍ���玟�����u�d�ԃX�}�z�w�V���̂P�x�̓�v�Ƒ肵��|

�Z |

����̎������͈�l�����̓Ɨ��������Ԃ���������B������Ƃڂ��肵�悤�B |

|

�Z |

���Ƃ������݂��u���A���Ȏ��v����u�i�l����Z�߂��j�f�W�^���Ȏ��v�ւƓ���ւ���Ă䂭�B |

|

�Z |

���_�o�Ōy���Ȍ��t�ł��ӂꂽ���E�B�l�b�g��ɑ��݂�����̑����ɂ͎������Ȃ��B |

|

�Z |

���オ�Ⴍ�Ȃ�قǁA�R�s�y�����f���p�������Ȃ����肩�A������p�ł���Ƃ����ӎ��������Ȃ��Ă���B�i���͒m�I���L����N�Q����Ƃ�ł��Ȃ��l���A�s�ׂ��ƕ���Ă��邪�j |

|

�Z |

�Ⴂ����ɂȂ�Ȃ�قǁA���ɋL���ꂽ���t�����A�l�b�g��̌��t��M�p���Ă��܂��B |

|

�Z |

���̖{���v�l��b����B�菑�����]��������������B�i�u���̂Ƃ���v�Ǝv���Ȃ�����A���̕��͂̓p�\�R���ɓ��͂��Ă���j |

|

�Z |

�������t���X�g�b�N�A�l�b�g���t���t���[�B�������t���u���v�̒��Ɍ@��ꂽ��˂ɗ��܂��Ă����Ƃ���A�l�b�g���t�́u�F�v�̊Ԃ��̂悤�ɗ���Ă䂭�B�O��������ΖY�ꋎ����B�i�ƌ������̂̒m��Ȃ��Ƃ���ʼn����܂ł��c��̂ł́H�j |

�@�}���ق̐V���{�ē������Ă�����u���������̐��m���p�v�i�J�� ���A�͏o���[�V�Ёj���ڂɗ��܂����B�����̒��Ɍ���鐼�m���p��_�����{���낤�A�ǂ̂悤�Ȑ��m���p���N�̏����ɂǂ̂悤�ȃV�`���G�[�V�����łǂ̂悤�ɕ`����Ă���̂��ɂ��Ă̖{���낤�A�ƒP���Ɏv�����B

�@�}���ق̐V���{�ē������Ă�����u���������̐��m���p�v�i�J�� ���A�͏o���[�V�Ёj���ڂɗ��܂����B�����̒��Ɍ���鐼�m���p��_�����{���낤�A�ǂ̂悤�Ȑ��m���p���N�̏����ɂǂ̂悤�ȃV�`���G�[�V�����łǂ̂悤�ɕ`����Ă���̂��ɂ��Ă̖{���낤�A�ƒP���Ɏv�����B �@���āu�m�I�����v��u�����̕i�i�v�Ƃ����^�C�g���̏��Ђ����������s����A�悭�ǂ܂ꂽ�B�����u�m�I�����̕��@�v�u���E�m�I�����̕��@�v�i��������n������A�u�k�Ќ���V���j��u���Ƃ̕i�i�v�i�������F�A�V���V���j����͑����̎������B

�@���āu�m�I�����v��u�����̕i�i�v�Ƃ����^�C�g���̏��Ђ����������s����A�悭�ǂ܂ꂽ�B�����u�m�I�����̕��@�v�u���E�m�I�����̕��@�v�i��������n������A�u�k�Ќ���V���j��u���Ƃ̕i�i�v�i�������F�A�V���V���j����͑����̎������B �@�ŋ߂ł́u�����ǂ݁v�ȂǂƂ������t�́A���ɂƂ��ĉ������݂ɂȂ��Ă���B�i�����L�x�Ȓ��̏��X�̌����̌��ʗ����ǂ݂̋@����������Ƃ����邪�A���͂̈��������̎���ł��낤�Ǝv���Ă���B�Ƃ��낪���ŋ߁A�����Ȃ����}���قŁA�����ǂ݂��o�������B

�@�ŋ߂ł́u�����ǂ݁v�ȂǂƂ������t�́A���ɂƂ��ĉ������݂ɂȂ��Ă���B�i�����L�x�Ȓ��̏��X�̌����̌��ʗ����ǂ݂̋@����������Ƃ����邪�A���͂̈��������̎���ł��낤�Ǝv���Ă���B�Ƃ��낪���ŋ߁A�����Ȃ����}���قŁA�����ǂ݂��o�������B �@���ɂ����Ă��āu�V���[���b�N�E�z�[���Y�̔閧�t�@�C���v�i�W���[���E�g���X�����A���c�R�I��A�n���������Ɂj�Ɓu�V���[���b�N�E�z�[���Y���̑f�G�Ȗ`���v�i�� J.H. ���g�X�����m���A�j�R���X�E���C���[�ҁA�c���Z���A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j���������B���̂ɂ��̂Q�����c����Ă���̂��A�s�v�c�Ɏv�����B

�@���ɂ����Ă��āu�V���[���b�N�E�z�[���Y�̔閧�t�@�C���v�i�W���[���E�g���X�����A���c�R�I��A�n���������Ɂj�Ɓu�V���[���b�N�E�z�[���Y���̑f�G�Ȗ`���v�i�� J.H. ���g�X�����m���A�j�R���X�E���C���[�ҁA�c���Z���A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j���������B���̂ɂ��̂Q�����c����Ă���̂��A�s�v�c�Ɏv�����B �@���͌����_�œd�q���Ђ͈�����ۗL���Ă��Ȃ����A�܂����ʂ܂ŕۗL���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă���B

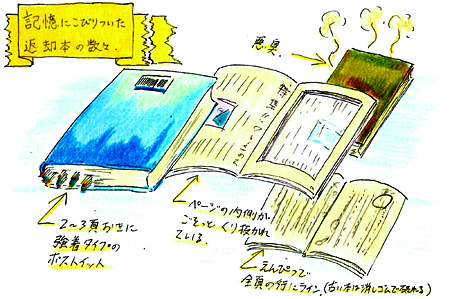

�@���͌����_�œd�q���Ђ͈�����ۗL���Ă��Ȃ����A�܂����ʂ܂ŕۗL���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă���B �@�X�N���b�v�ƌ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A�V���A�G�����̑����X�̈�����ɏ����ꂽ������ƋC�ɂȂ�L���́A�Y���ł����̂܂܃r���r���Ɣj������A�Y���L����蔲�����肵�Ď��n��Ɉ��̏ꏊ�ɕۊǂ��Ă���B�̌n�����������͈���Ă��Ȃ��B���X�������Ă��̎��_�ŕs�v�Ǝv�������̂͏������Ă��邽�ߑ����̈���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�X�N���b�v�ƌ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A�V���A�G�����̑����X�̈�����ɏ����ꂽ������ƋC�ɂȂ�L���́A�Y���ł����̂܂܃r���r���Ɣj������A�Y���L����蔲�����肵�Ď��n��Ɉ��̏ꏊ�ɕۊǂ��Ă���B�̌n�����������͈���Ă��Ȃ��B���X�������Ă��̎��_�ŕs�v�Ǝv�������̂͏������Ă��邽�ߑ����̈���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@���̘V����h���ړI�ł̊����̏��������K���A�Ȃƍ���̕����ł��Ă��āA�C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B�n��Ƃ��ďo�Ă��銿���͒����ɏ�����̂����A�����������P�ǂ݂Ō�����Ɓu��H�v�ƍl���邱�Ƃ������N����B

�@���̘V����h���ړI�ł̊����̏��������K���A�Ȃƍ���̕����ł��Ă��āA�C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B�n��Ƃ��ďo�Ă��銿���͒����ɏ�����̂����A�����������P�ǂ݂Ō�����Ɓu��H�v�ƍl���邱�Ƃ������N����B �@���͎����ɂ��Ȃ�Ȃ����莕�Ȉ�@�ɂ͍s���Ȃ��A�Ƃ������Ȉ�t���猩��Ό��ꓹ�f�Ȋ��҂ł���B�Z��̂悤�Ɉ�����]�킪���Ȉ�t�ł��邽�߂��̂悤�ȑӑĂȑԓx�𑱂��Ă���B

�@���͎����ɂ��Ȃ�Ȃ����莕�Ȉ�@�ɂ͍s���Ȃ��A�Ƃ������Ȉ�t���猩��Ό��ꓹ�f�Ȋ��҂ł���B�Z��̂悤�Ɉ�����]�킪���Ȉ�t�ł��邽�߂��̂悤�ȑӑĂȑԓx�𑱂��Ă���B �@�W���C�A���g�n�ꎁ�i1999�N1��31�������j�ɑ�����2022�N10��1���Ƀv�����X���[�̃A���g�j�I���؎����S���Ȃ����B�}�X���f�B�A�̓v�����X���[�Ƃ��ẮA�܂������ƂƂ��Ă̎��̊���E���т���B

�@�W���C�A���g�n�ꎁ�i1999�N1��31�������j�ɑ�����2022�N10��1���Ƀv�����X���[�̃A���g�j�I���؎����S���Ȃ����B�}�X���f�B�A�̓v�����X���[�Ƃ��ẮA�܂������ƂƂ��Ă̎��̊���E���т���B �@���ēǂ݂����ȈӖ��Ŋ��������{�����N����ɓǂƂ���A�u�������Ƃ͏����Ă��邪�A����قǂł��Ȃ��ȁv�u���ɂ��Ċ��������̂��낤�v�u�ǂ������Đl�ɑE�߂��̂��낤�v�Ǝv�����Ƃ���ɂ���B

�@���ēǂ݂����ȈӖ��Ŋ��������{�����N����ɓǂƂ���A�u�������Ƃ͏����Ă��邪�A����قǂł��Ȃ��ȁv�u���ɂ��Ċ��������̂��낤�v�u�ǂ������Đl�ɑE�߂��̂��낤�v�Ǝv�����Ƃ���ɂ���B �@������R�Z���`�̕��ɖ{�u��ケ�ƂΎ��T�v�i�q���j�z�ҁA�u�k�Њw�p���Ɂj������B���̖{�͎��T�ł����莖�T�ł�����B���t�̈Ӗ���p��Ȃǂ�m�邽�߁i���T�j�����łȂ��A������\����̉���i���T�j�����Ă����B���܂��Ɂu�����̌����͔��������O���Ă͐������Ȃ��B��ケ�Ƃ̔������A�ʂ�������ł��邾�����m�ɓ`���邽�߁v�Ƃ̍l������S�Ă̌��t�ɃA�N�Z���g�������t����Ă���B

�@������R�Z���`�̕��ɖ{�u��ケ�ƂΎ��T�v�i�q���j�z�ҁA�u�k�Њw�p���Ɂj������B���̖{�͎��T�ł����莖�T�ł�����B���t�̈Ӗ���p��Ȃǂ�m�邽�߁i���T�j�����łȂ��A������\����̉���i���T�j�����Ă����B���܂��Ɂu�����̌����͔��������O���Ă͐������Ȃ��B��ケ�Ƃ̔������A�ʂ�������ł��邾�����m�ɓ`���邽�߁v�Ƃ̍l������S�Ă̌��t�ɃA�N�Z���g�������t����Ă���B �@�������ł͕����V�N�x�ȍ~���N�S����16�Έȏ�̒j����ΏۂɁu����Ɋւ��鐢�_�����v�����{���Ă���B���̖ړI�́u���{�l�̍���Ɋւ���ӎ��◝���̌���ɂ��Ē������C����{��̗��ĂɎ�����ƂƂ��ɁC�����̍���Ɋւ��鋻���E�S�����N����v���Ƃɂ���Ƃ����B

�@�������ł͕����V�N�x�ȍ~���N�S����16�Έȏ�̒j����ΏۂɁu����Ɋւ��鐢�_�����v�����{���Ă���B���̖ړI�́u���{�l�̍���Ɋւ���ӎ��◝���̌���ɂ��Ē������C����{��̗��ĂɎ�����ƂƂ��ɁC�����̍���Ɋւ��鋻���E�S�����N����v���Ƃɂ���Ƃ����B �@�ǂ��œǂ̂��낤���A�V�g�̏���ɂ��ď����ꂽ���͂��L�����Ă���B�L����H��Ƃ����ɂ́u���[���b�p�G��ő����`����Ă�����̂̈�ɓV�g����������B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ắw��ٍ��m�x�̑�V�g�K�u���G���ł��낤�v�Ƃ���A��������V�g�����̃q�G�����L�[�ɘb���y�ԁB

�@�ǂ��œǂ̂��낤���A�V�g�̏���ɂ��ď����ꂽ���͂��L�����Ă���B�L����H��Ƃ����ɂ́u���[���b�p�G��ő����`����Ă�����̂̈�ɓV�g����������B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ắw��ٍ��m�x�̑�V�g�K�u���G���ł��낤�v�Ƃ���A��������V�g�����̃q�G�����L�[�ɘb���y�ԁB|

�Z |

���҂̓p�E���ɏ]���M�ɓ������l���ł���A���̒����́u�f�B�I�j���V�I�X�����v�ƌĂ�A�L���X�g���W�̕����̂Ȃ��Łu�����Ɏ������Ёv�������Ă����B |

|

�Z |

�������A19���I������20���I�����ɂ����ĂȂ��ꂽ���ؓI�Ȍ����ɂ���Ă���當���͋I��500�N���ɏ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��m���ꂽ�B�������A�����_�ł́A�^�̒��҂��N�ł��邩�Ƃ������Ƃ��m�肳��Ă��Ȃ����߂��̒��҂��u�U�f�B�I�j���V�I�X�x�ƌĂ�ł���B |

|

�Z |

�u�V��ʊK�_�v�͓V�g�̒����g�D�Ƌ@�\��̌n�I�ɉ���������̂ł���B |

|

�Z |

�V�g�́A��ʁA���ʁA���ʂ̎O�K���ɕ������A�e�K�����O���ɕ������Ă���B�ŏ�ʂ̊K���ɂ����V�g�i���Ăj�A�q�V�g�i���Ăj�A���V�g�i���Ăj�������A���ʂ̊K���ɂ͎�V�g�i����Ăj�A�͓V�g�i�肫�Ăj�A�\�V�g�i�̂��Ăj�������A�ʼn��ʂ̊K���ɂ͌��V�g�i����Ăj�A��V�g�A�V�g�������Ă���B�i���ɂ͓V�g���X�ɕ��ނ���Ă���Ƃ������ƈȊO�ɂ͑S�������ł��Ȃ��j |

|

�Z |

�ʼn��ʂ̒m�������Ɂu�V�g�v�ƌĂ��̂́A���̊K���̒m���������l�Ԃɍł��߂��ʒu�ɂ��Đ_�̐_��������ɓ`�B���铭�����A�����̕����猩��Ƃ��ɂ܂��Ɂu�g�ҁv�Ƃ��Ă̓����ł��邩��ł���B |

�@���Ԃ���킹�Ă��� ChatGPT ���g���Ă݂悤�ƃ\�t�g���C���X�g�[�������B�h�s���e���V�[�̒Ⴂ���Ƃ����F���Ă��鎄�ł��邩��A�p�\�R���ɃA�b�v���[�h����Ă��邢���ȋL���Ŏ��O�ɃC���X�g�[���̕��@������Ă������B���̌��ʁA�g���u�����Ȃ����������B

�@���Ԃ���킹�Ă��� ChatGPT ���g���Ă݂悤�ƃ\�t�g���C���X�g�[�������B�h�s���e���V�[�̒Ⴂ���Ƃ����F���Ă��鎄�ł��邩��A�p�\�R���ɃA�b�v���[�h����Ă��邢���ȋL���Ŏ��O�ɃC���X�g�[���̕��@������Ă������B���̌��ʁA�g���u�����Ȃ����������B �@���p�W�Ŕ����������̐}�^�ׂ̗ɓ����傫���̂P���̉�W�����ׂ��Ă���B�����̍��m���E�F�[�E�I�X���x�O100�L���̃��X�Ƃ��������Ȓ��ɂ������A���镪��ł͐��E���̋Z�p��L�����ЂƂ̋Z�p��g���������ɏI���A�I�X���s�X�ɖ߂�����̎U���̎��ɂӂ���Ɨ�����������X�Ŕ��������Ƃ��o���Ă���B

�@���p�W�Ŕ����������̐}�^�ׂ̗ɓ����傫���̂P���̉�W�����ׂ��Ă���B�����̍��m���E�F�[�E�I�X���x�O100�L���̃��X�Ƃ��������Ȓ��ɂ������A���镪��ł͐��E���̋Z�p��L�����ЂƂ̋Z�p��g���������ɏI���A�I�X���s�X�ɖ߂�����̎U���̎��ɂӂ���Ɨ�����������X�Ŕ��������Ƃ��o���Ă���B �@����O�V����́u�̉����t�v�i�u�k�Ёj��112�łɔ������Y���W���E�Ƒ肵�����͂�����B���W�̃p���t���b�g�ɏ����ꂽ���͂̂悤���B

�@����O�V����́u�̉����t�v�i�u�k�Ёj��112�łɔ������Y���W���E�Ƒ肵�����͂�����B���W�̃p���t���b�g�ɏ����ꂽ���͂̂悤���B �@�g�{�V�쌀�̉e�����낤���A���o�g�̎��^�����g�Ɍ���������̂��낤���A�e���r�ő��قƏ̂��Ďg���Ă���i�̂Ȃ��A�ΎG�Ȍ��t���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B�����������قȂ錾�t����������̂��낤���B�������ƌ����Ă��A�ےÁA�͓��A��B�ł͌��t�������傫���قȂ�B�b����l�͏��Ȃ��Ȃ������A���̒��S�ł���D��̒U�߂���₲���͂�̌��t�͂ƂĂ��������̂��B

�@�g�{�V�쌀�̉e�����낤���A���o�g�̎��^�����g�Ɍ���������̂��낤���A�e���r�ő��قƏ̂��Ďg���Ă���i�̂Ȃ��A�ΎG�Ȍ��t���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B�����������قȂ錾�t����������̂��낤���B�������ƌ����Ă��A�ےÁA�͓��A��B�ł͌��t�������傫���قȂ�B�b����l�͏��Ȃ��Ȃ������A���̒��S�ł���D��̒U�߂���₲���͂�̌��t�͂ƂĂ��������̂��B �@�C�y�ɓǂ�ł���]�ˎ����ΏۂƂ��������ɂ͐痼���Ƃ��������悭�����B�ŋ߂̃h���}�ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��Ȃ����A���Ă͐痼����S���������̎p���e���r��ʂł悭�������̂ł���B

�@�C�y�ɓǂ�ł���]�ˎ����ΏۂƂ��������ɂ͐痼���Ƃ��������悭�����B�ŋ߂̃h���}�ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��Ȃ����A���Ă͐痼����S���������̎p���e���r��ʂł悭�������̂ł���B �@�C�U���E�x���_�T�����`�ŏ����ꂽ�x�X�g�Z���[�u���{�l�ƃ��_���l�v�i�R�{���X�j���܂߂Ď茳�ɂ���R�{�������i1991�N�v�j�̏�����S�ď������悤�Ɛ������Ă���B

�@�C�U���E�x���_�T�����`�ŏ����ꂽ�x�X�g�Z���[�u���{�l�ƃ��_���l�v�i�R�{���X�j���܂߂Ď茳�ɂ���R�{�������i1991�N�v�j�̏�����S�ď������悤�Ɛ������Ă���B �@�}�X���f�B�A�́u�����J���Ȃ́i 2022 �N�X���j16���A�S���� 100 �Έȏ�̍���҂� 15 �����_�ŁA�O�N�� 4,016 �l����9�� 526 �l�ɂȂ����Ɣ��\�����B�c�c��������9����8�� 161 �l�ŁA�j����1�� 365 �l�������B�w�h�V�̓��x�i19���j��O�ɁA���J�Ȃ��W�v�����v�ƕ��B

�@�}�X���f�B�A�́u�����J���Ȃ́i 2022 �N�X���j16���A�S���� 100 �Έȏ�̍���҂� 15 �����_�ŁA�O�N�� 4,016 �l����9�� 526 �l�ɂȂ����Ɣ��\�����B�c�c��������9����8�� 161 �l�ŁA�j����1�� 365 �l�������B�w�h�V�̓��x�i19���j��O�ɁA���J�Ȃ��W�v�����v�ƕ��B �@ 2022�N9��10 ���̃}�X���f�B�A�́u���{�l���܂� 2,977 �l���]���ƂȂ��� 2001 �N�̕ē����e������11����21�N���}����B������m��Ȃ����オ�����钆�A�W�����{�ɂ͈⑰�炪�^�c���Ă����j���[���[�N�E�}���n�b�^���́w 9�E11 �g���r���[�g�����فx���������B�W�҂���͋L���̕�������Ԃސ����オ���Ă���v�ƕ��B

�@ 2022�N9��10 ���̃}�X���f�B�A�́u���{�l���܂� 2,977 �l���]���ƂȂ��� 2001 �N�̕ē����e������11����21�N���}����B������m��Ȃ����オ�����钆�A�W�����{�ɂ͈⑰�炪�^�c���Ă����j���[���[�N�E�}���n�b�^���́w 9�E11 �g���r���[�g�����فx���������B�W�҂���͋L���̕�������Ԃސ����オ���Ă���v�ƕ��B �u�c�ɂ̕�n�ɂĉr�߂�߉́v�Ɠ��{��ŏ����ꂽ�g�[�}�X�E�O���C�� ELEGY �����ɂ̕Ћ�����o�Ă����B���҂͑��c���V�����A���s���͌����Ђł���B�\���ɍd�������g��ꂽ�͂� 43 �ł̍��q�͏��a36�N���s�Œ艿��130�~�B

�u�c�ɂ̕�n�ɂĉr�߂�߉́v�Ɠ��{��ŏ����ꂽ�g�[�}�X�E�O���C�� ELEGY �����ɂ̕Ћ�����o�Ă����B���҂͑��c���V�����A���s���͌����Ђł���B�\���ɍd�������g��ꂽ�͂� 43 �ł̍��q�͏��a36�N���s�Œ艿��130�~�B �@���e�����������肵���o�܂₻�̍ۂɏ��X��ƌ��킵�����낢��Șb���v���o������{������B

�@���e�����������肵���o�܂₻�̍ۂɏ��X��ƌ��킵�����낢��Șb���v���o������{������B �@�P��ł����p����ƒʐM�̔���Ђ���͂��̌�͌p���I�ɂ��Ȃ蕪�����J�^���O�������Ă���B���s�㗝�X����̈ē��������ł���B���݉䂪�ƈ��ɂ͂��ꂼ��R�Ђ���̑��t������B���ʂ��Ȃ��Ǝv�����ʁA���ʓI�ɂ͌����I�ȉc�ƂȂ̂��낤�ƌ��_�t����̂͒����T�����[�}�������̐����B

�@�P��ł����p����ƒʐM�̔���Ђ���͂��̌�͌p���I�ɂ��Ȃ蕪�����J�^���O�������Ă���B���s�㗝�X����̈ē��������ł���B���݉䂪�ƈ��ɂ͂��ꂼ��R�Ђ���̑��t������B���ʂ��Ȃ��Ǝv�����ʁA���ʓI�ɂ͌����I�ȉc�ƂȂ̂��낤�ƌ��_�t����̂͒����T�����[�}�������̐����B �@�ǂ����u�������w�v�Ƃ������t�����̂ǂ����ɏZ�ݒ������悤���B�}���قʼn���T���Ƃ������Ă��Ȃ��A�I�����ɒ��߂Ă���Ɓu�������w����i�J�{�����A�����Џo�Łj�u�����T�[�r�X�_�v�i�ҏW�F�A����v�E��؉��c�A�����[�j�u�q�ǂ��Ɩ{�v�i�������q�A��g�V���j���ڂɎ~�܂����B

�@�ǂ����u�������w�v�Ƃ������t�����̂ǂ����ɏZ�ݒ������悤���B�}���قʼn���T���Ƃ������Ă��Ȃ��A�I�����ɒ��߂Ă���Ɓu�������w����i�J�{�����A�����Џo�Łj�u�����T�[�r�X�_�v�i�ҏW�F�A����v�E��؉��c�A�����[�j�u�q�ǂ��Ɩ{�v�i�������q�A��g�V���j���ڂɎ~�܂����B �@�V�������s���ꂽ�{�ɂ��Ă��������A�悭����Ă���{�ɂ��Ă��������A�ǂ̂悤�ȗ��ɏ�����Ă������͑S���o���Ă��Ȃ����A�V���̐��s�̋L���ł��̖{���Љ��Ă����B�u�m��Ȃ���p���������I�H�v�Ƃ̕���̕t���ꂽ��c�܂肦���u���{��h�����v�i�˓`�Љ������Ɂj�ł���B���҂͌��A�i�E���T�[���������B

�@�V�������s���ꂽ�{�ɂ��Ă��������A�悭����Ă���{�ɂ��Ă��������A�ǂ̂悤�ȗ��ɏ�����Ă������͑S���o���Ă��Ȃ����A�V���̐��s�̋L���ł��̖{���Љ��Ă����B�u�m��Ȃ���p���������I�H�v�Ƃ̕���̕t���ꂽ��c�܂肦���u���{��h�����v�i�˓`�Љ������Ɂj�ł���B���҂͌��A�i�E���T�[���������B �@���ɂ����Ă������쐽�꒘�́u�����ƃp���_�������v�i�^���[�j���ڂɕt�����B���N�O�ɔp�Ƃ����߂��̌Ö{����30�N�قǑO�ɔ��������Ƃ͊o���Ă���B���Ƃ����ɂ͒��҂̐��E�ɂ���ЂƁA���҂Ƃ̌�V�W�ɂ���ЂƂ́u�l���_�߂������́A�l�����A��V�^�A�����ă��N�C�G�������S�ł���v�Ə�����Ă����B

�@���ɂ����Ă������쐽�꒘�́u�����ƃp���_�������v�i�^���[�j���ڂɕt�����B���N�O�ɔp�Ƃ����߂��̌Ö{����30�N�قǑO�ɔ��������Ƃ͊o���Ă���B���Ƃ����ɂ͒��҂̐��E�ɂ���ЂƁA���҂Ƃ̌�V�W�ɂ���ЂƂ́u�l���_�߂������́A�l�����A��V�^�A�����ă��N�C�G�������S�ł���v�Ə�����Ă����B �@���e���Șb�����A�{�̓ǂݕ����N��ɂ���āA�l���o���ɂ���ĕς��A�Ƃ���������O�̂��ƂɋC���t�����B

�@���e���Șb�����A�{�̓ǂݕ����N��ɂ���āA�l���o���ɂ���ĕς��A�Ƃ���������O�̂��ƂɋC���t�����B �@���܂łɐ������̊ω����܂ɂ��ڂɂ������Ă����B�v���o�������ł����낢��Ȃ�����W����Ŕq�ς������ω��A���ω��A�\��ʊω��A�@�ӗ֊ω�������A��O���ł͗k�M�܊ω��A���ܖ�̓��[�ł͂����ƒu���ꂽ�n���ω��ɂ��ڂɂ��������B

�@���܂łɐ������̊ω����܂ɂ��ڂɂ������Ă����B�v���o�������ł����낢��Ȃ�����W����Ŕq�ς������ω��A���ω��A�\��ʊω��A�@�ӗ֊ω�������A��O���ł͗k�M�܊ω��A���ܖ�̓��[�ł͂����ƒu���ꂽ�n���ω��ɂ��ڂɂ��������B �@���I�̕Ћ����當�ɖ{�̑傫���̏��a52�N���s�u�z���o�̗��s�́v�i�V���y���o�ŎЁj���o�Ă����B���t�ɂ͓��{���y���쌠����F�恛���Z�Ԃ̋L�ڂƋ���JASRUC���؎����\���Ă���A���쌠�����͂�������ƂȂ���Ă��邱�Ƃ��M�킹��B���e�͂ƌ����Ώ��a�R�N�́u�o�D�v�u�g���̍`�v���珺�a35�N�́u���J�������Ă�ł���v�u�����炢�v�܂�438�̗̉w�Ȃ̉̎�����������ł���B���a52�N�������Ŕ��s�Ƃ���B

�@���I�̕Ћ����當�ɖ{�̑傫���̏��a52�N���s�u�z���o�̗��s�́v�i�V���y���o�ŎЁj���o�Ă����B���t�ɂ͓��{���y���쌠����F�恛���Z�Ԃ̋L�ڂƋ���JASRUC���؎����\���Ă���A���쌠�����͂�������ƂȂ���Ă��邱�Ƃ��M�킹��B���e�͂ƌ����Ώ��a�R�N�́u�o�D�v�u�g���̍`�v���珺�a35�N�́u���J�������Ă�ł���v�u�����炢�v�܂�438�̗̉w�Ȃ̉̎�����������ł���B���a52�N�������Ŕ��s�Ƃ���B �@�ȂƂ̉��̉�b���炾�������낤���A�R�N���R�Ƃ������t��������o���B�����ɁA�w������ɗF�l���K�˂����ɁA�������̕ꓰ���o���ĉ��������P�[�L�̔��ɏ�����Ă����R�N���R�Ƃ����X���Ɓu�N���R�N���R�A�����R�N���R�v�Ƃ����t���[�Y���A���̒��ɑh�����B�u�R�N���R�v�Ƃ́u�ЂȂ����i���H�q�A��㠈��j�v�̂��Ƃł���B

�@�ȂƂ̉��̉�b���炾�������낤���A�R�N���R�Ƃ������t��������o���B�����ɁA�w������ɗF�l���K�˂����ɁA�������̕ꓰ���o���ĉ��������P�[�L�̔��ɏ�����Ă����R�N���R�Ƃ����X���Ɓu�N���R�N���R�A�����R�N���R�v�Ƃ����t���[�Y���A���̒��ɑh�����B�u�R�N���R�v�Ƃ́u�ЂȂ����i���H�q�A��㠈��j�v�̂��Ƃł���B �@���N�O����C���t���Ă����̂����A�A���o���ɓ\��ꂽ�ʐ^�Ȃǂ̉ƒ�ʐ^������̖{�ɂ��邱�Ƃ����߂�L�����p�\�R����ʂɂ悭�����B���̌��ۂ̓f�W�^���J������X�}�[�g�t�H���̕��y�Ə��X�̃f�W�^�����̐i���ɑ傢�ɊW�����肻�����B

�@���N�O����C���t���Ă����̂����A�A���o���ɓ\��ꂽ�ʐ^�Ȃǂ̉ƒ�ʐ^������̖{�ɂ��邱�Ƃ����߂�L�����p�\�R����ʂɂ悭�����B���̌��ۂ̓f�W�^���J������X�}�[�g�t�H���̕��y�Ə��X�̃f�W�^�����̐i���ɑ傢�ɊW�����肻�����B �@�ŋ߂ł͐V����G���͂قƂ�Ǔǂ܂Ȃ����A����ł��l�ɋ�����ꂽ��A�ڂɕt�����肵�����͂͐���A���s���ŃN���A�t�@�C���ɋ��ݍ���ł���B���N�̐����낤�Ƌ������Ȃ��B

�@�ŋ߂ł͐V����G���͂قƂ�Ǔǂ܂Ȃ����A����ł��l�ɋ�����ꂽ��A�ڂɕt�����肵�����͂͐���A���s���ŃN���A�t�@�C���ɋ��ݍ���ł���B���N�̐����낤�Ƌ������Ȃ��B �@�}���ق���Z�o�X�e�B�A���E�u�����g�́u����D�v�㉺�i���萷�i��A����v���V�Ёj����o�����B���̍��܂őS���m��Ȃ��������҂̂��̖{����o�����̂ɂ͎��̂悤�Ȍo�܂�����B

�@�}���ق���Z�o�X�e�B�A���E�u�����g�́u����D�v�㉺�i���萷�i��A����v���V�Ёj����o�����B���̍��܂őS���m��Ȃ��������҂̂��̖{����o�����̂ɂ͎��̂悤�Ȍo�܂�����B �g���{�̃V���h���[�h�Ə̂���Ă��鐙���琤���g�A�j�A�̎��㗝�̗L���ȁu���̃r�U�v�Ɋւ���b�͒m���Ă���B���̃r�U�̔��s�Ɋւ��Ď��������Ă����̋^��̉����Ɛ����琤���g�₻�̍s���ɂ��Ă������������̐�����Ɗ֘A�t���ĕ����悤�Ƃ̎v���ŁA����ł������L�̂S����ǂB

�g���{�̃V���h���[�h�Ə̂���Ă��鐙���琤���g�A�j�A�̎��㗝�̗L���ȁu���̃r�U�v�Ɋւ���b�͒m���Ă���B���̃r�U�̔��s�Ɋւ��Ď��������Ă����̋^��̉����Ɛ����琤���g�₻�̍s���ɂ��Ă������������̐�����Ɗ֘A�t���ĕ����悤�Ƃ̎v���ŁA����ł������L�̂S����ǂB �@�J�� ���̒���͐V���ДŁu�J�� ���S�W�v�S22���Ɏ��߂��Ă���B�����Ɏ��߂��Ă��Ȃ��G�b�Z�C�������A���ɏo�����̂��J��i��E�R�씎�j���҂́u�J�� ���@����̊l���́A��H�̌���v�iKK�����O�Z���[�Y�j�ł���B

�@�J�� ���̒���͐V���ДŁu�J�� ���S�W�v�S22���Ɏ��߂��Ă���B�����Ɏ��߂��Ă��Ȃ��G�b�Z�C�������A���ɏo�����̂��J��i��E�R�씎�j���҂́u�J�� ���@����̊l���́A��H�̌���v�iKK�����O�Z���[�Y�j�ł���B �Ζk�̖쒹�Z���^�[�ɃI�I�q�V�N�C�����ɍs���āA���łɋߍ]�ǖH佂Ɋ���āA���X���c�̍g�t�߂Ȃ���A���Ă��܂����B�Ƃ̎G�p���I���APC���J���āA�����̂悤��

�Ζk�̖쒹�Z���^�[�ɃI�I�q�V�N�C�����ɍs���āA���łɋߍ]�ǖH佂Ɋ���āA���X���c�̍g�t�߂Ȃ���A���Ă��܂����B�Ƃ̎G�p���I���APC���J���āA�����̂悤�� �u�{�͎����Ŕ������̂��v�Ƃ����ӎ��������������́A�}���ق̖�����Ӌ`�ɂ��čl���邱�Ƃ͖w�ǂȂ������B

�u�{�͎����Ŕ������̂��v�Ƃ����ӎ��������������́A�}���ق̖�����Ӌ`�ɂ��čl���邱�Ƃ͖w�ǂȂ������B �u�{�I��������̐l��������v�ƌ������̂͒N���������낤���B���̕����́u���Ȃ��̖{�I������A���Ȃ����ǂ̂悤�Ȑl�����Ă邱�Ƃ��ł���v�����������m��Ȃ��B

�u�{�I��������̐l��������v�ƌ������̂͒N���������낤���B���̕����́u���Ȃ��̖{�I������A���Ȃ����ǂ̂悤�Ȑl�����Ă邱�Ƃ��ł���v�����������m��Ȃ��B �@����|�}����́u��h���킹�݁v�i���t���Ɂj34����ǂݏI�����Ȃɂ���͂ǂ����ƒr�g�����Y����́u���q�����v�i�V���Ёj�S16������n�����B

�@����|�}����́u��h���킹�݁v�i���t���Ɂj34����ǂݏI�����Ȃɂ���͂ǂ����ƒr�g�����Y����́u���q�����v�i�V���Ёj�S16������n�����B �@�d���̊W�ő��m��A���̌���d���𗣂�Đe�������Ă��铌���݂̎Ⴂ�F�l���烁�[�����������B�d���ő��ɗ���Ƃ����B�u�����艓����藈����܂��y�����炸��v�Ƃ������ƂŒ��H�����ɂ��A���낢��Ƙb�����B

�@�d���̊W�ő��m��A���̌���d���𗣂�Đe�������Ă��铌���݂̎Ⴂ�F�l���烁�[�����������B�d���ő��ɗ���Ƃ����B�u�����艓����藈����܂��y�����炸��v�Ƃ������ƂŒ��H�����ɂ��A���낢��Ƙb�����B �@�Ȉ��ɑ����Ă������鍑���w��̉��ɕ��䌧���}���قŒ��N�i���Ƃ��ē����Ă����l�����A���炪�͂����Ă���Ɩ��Ƃ��Ẵ��t�@�����X�E�T�[�r�X�ɂ��Ă̒Z�����Ă����B

�@�Ȉ��ɑ����Ă������鍑���w��̉��ɕ��䌧���}���قŒ��N�i���Ƃ��ē����Ă����l�����A���炪�͂����Ă���Ɩ��Ƃ��Ẵ��t�@�����X�E�T�[�r�X�ɂ��Ă̒Z�����Ă����B �@���Ă��̗��ɁA���N�u�q�ǂ��̖{�v�̐��E�Ɋւ���Ă��������u�������w�Ƃ����ʒu�Â��͑���Ǝv���Ă���v�Ƃ��A�u�q�ǂ�������ɐ����������Ă����l���A�q�ǂ��̎��̕�������t�ɕϊ����Ă���邱�ƂŁA�q�ǂ������͕����ǂނ��ƂŁA����̒��Ő����A�`�������A�q�ǂ�����B�����āA�����i��l�ɂȂ��Ă�����j��M���Ĉ������Ɛ����̊K�i������Ă����B�l���ɕK�v�Ȍ��t���l�����A�����킹�Ȍ��������߂āA����̐��E�ɔ�э���ōs����[���������������w��I��ŁA�q�ǂ������̑O�ɍ����o�������Ǝv���̂ł��v�Ə����ꂽ�B

�@���Ă��̗��ɁA���N�u�q�ǂ��̖{�v�̐��E�Ɋւ���Ă��������u�������w�Ƃ����ʒu�Â��͑���Ǝv���Ă���v�Ƃ��A�u�q�ǂ�������ɐ����������Ă����l���A�q�ǂ��̎��̕�������t�ɕϊ����Ă���邱�ƂŁA�q�ǂ������͕����ǂނ��ƂŁA����̒��Ő����A�`�������A�q�ǂ�����B�����āA�����i��l�ɂȂ��Ă�����j��M���Ĉ������Ɛ����̊K�i������Ă����B�l���ɕK�v�Ȍ��t���l�����A�����킹�Ȍ��������߂āA����̐��E�ɔ�э���ōs����[���������������w��I��ŁA�q�ǂ������̑O�ɍ����o�������Ǝv���̂ł��v�Ə����ꂽ�B �@�ŋ߂̖ڂ̐������������낤�Ə���Ɏ���ɓs���̂������R��t���Ă��邪�A���Ђ�V���̕��͂ɂ��ēǂ�ł���̂ł͂Ȃ��A�P�ɒ��߂Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����C�ɂȂ��Ă���B

�@�ŋ߂̖ڂ̐������������낤�Ə���Ɏ���ɓs���̂������R��t���Ă��邪�A���Ђ�V���̕��͂ɂ��ēǂ�ł���̂ł͂Ȃ��A�P�ɒ��߂Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����C�ɂȂ��Ă���B �@�ߑ�o��ɂ��Ă�����ƒm�肽�����Ƃ�����A�茳�́u���{�̎��́v30���̔o��W����Ɏ�����B�m�肽�����Ƃ͒����ɉ����������A���̊��̏������m��̕łɕtⳂ������Ă����̂��C�ɂȂ����B��������11���傪����ł����B�������m��Ƃ������O�͒m���Ă��������̋�ɂ��ĉ������ׂ��Ƃ����L���͂Ȃ��B

�@�ߑ�o��ɂ��Ă�����ƒm�肽�����Ƃ�����A�茳�́u���{�̎��́v30���̔o��W����Ɏ�����B�m�肽�����Ƃ͒����ɉ����������A���̊��̏������m��̕łɕtⳂ������Ă����̂��C�ɂȂ����B��������11���傪����ł����B�������m��Ƃ������O�͒m���Ă��������̋�ɂ��ĉ������ׂ��Ƃ����L���͂Ȃ��B �@�C���̂����̂ł���B���\�N���O�ɐV���̉̒d�Ō����B���Ȃɐ�����Ă������A�I�҂̖������̕]���S���o���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��A�x����O�̓����ŏt�����y���ނ̂��������A���Ȃ甖��̔����̓������Ȃ��A�Ǝv�����L��������B���̂Ƃ������͗x�炸�Â��ɒ[�����A�h���̎��������Ɖ��߂Ă��邾�낤�Ƃ��B

�@�C���̂����̂ł���B���\�N���O�ɐV���̉̒d�Ō����B���Ȃɐ�����Ă������A�I�҂̖������̕]���S���o���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��A�x����O�̓����ŏt�����y���ނ̂��������A���Ȃ甖��̔����̓������Ȃ��A�Ǝv�����L��������B���̂Ƃ������͗x�炸�Â��ɒ[�����A�h���̎��������Ɖ��߂Ă��邾�낤�Ƃ��B �@�茳�ɂ͐}���ق����o�����u���E ����̗��v�i�����V���Ёj�T��������B���v��124�̖��悪���߂��A���̖���Ɋւ���A���邢�͂��̖���Ɉ��i���ȁj�ޗl�X�ȕ��ꂪ�I�s���Ǝʐ^�ŏЉ��Ă���B1984�N�H����1987�N�t�܂łQ�N���ɘj���Ē����V�����j�łɘA�ڂ��ꂽ���̂����Љ��������̂ł���B

�@�茳�ɂ͐}���ق����o�����u���E ����̗��v�i�����V���Ёj�T��������B���v��124�̖��悪���߂��A���̖���Ɋւ���A���邢�͂��̖���Ɉ��i���ȁj�ޗl�X�ȕ��ꂪ�I�s���Ǝʐ^�ŏЉ��Ă���B1984�N�H����1987�N�t�܂łQ�N���ɘj���Ē����V�����j�łɘA�ڂ��ꂽ���̂����Љ��������̂ł���B �g�����ׂ��Ǐ��ʂƖڗ����Œm����h���� �q����́u�{�̂Ȃ��̖{�v�i�����V���Ёj�Ɓu�{�̑D�v�i�����V���Ёj���A���ɂ�����o�����B�O�҂ł͌��䂳�D��������ۂ����{150���A��҂ł͎���̍D�݂őI�{138���ɂ���1000����̕������ňӂ�s�������]������Ă���B

�g�����ׂ��Ǐ��ʂƖڗ����Œm����h���� �q����́u�{�̂Ȃ��̖{�v�i�����V���Ёj�Ɓu�{�̑D�v�i�����V���Ёj���A���ɂ�����o�����B�O�҂ł͌��䂳�D��������ۂ����{150���A��҂ł͎���̍D�݂őI�{138���ɂ���1000����̕������ňӂ�s�������]������Ă���B �u�X�����䂭�v�́A�i�n�ɑ��Y����̑S43�����琬��I�s���W�ł���B25�N�Ԃ́u�T�������v�̘A�ڂ�Z�߂����̂ł���A�����͖k�C�����牫��܂ŁA�����ĊC�O�ł̓A�C�������h�A�I�����_�A�����S���A��p�Ȃǂ̓�������B

�u�X�����䂭�v�́A�i�n�ɑ��Y����̑S43�����琬��I�s���W�ł���B25�N�Ԃ́u�T�������v�̘A�ڂ�Z�߂����̂ł���A�����͖k�C�����牫��܂ŁA�����ĊC�O�ł̓A�C�������h�A�I�����_�A�����S���A��p�Ȃǂ̓�������B �@2022�N4��10���t�ǔ��V�������̏��]���Ɍf�ڂ���Ă������鏑�]���ڂɎ~�܂����B�e���r��ʂł�������݂̌��V���L�ҁA���ǔ��V�����ʕҏW�ψ��ő�ςȓǏ��Ƃł����鋴�{�ܘY����ɂ��u�G���[�g�Ƌ��{�@�|�X�g�R���i�̓��{�l�v�i����z��Y�A�����V�����N���j�̏��]�ł���B

�@2022�N4��10���t�ǔ��V�������̏��]���Ɍf�ڂ���Ă������鏑�]���ڂɎ~�܂����B�e���r��ʂł�������݂̌��V���L�ҁA���ǔ��V�����ʕҏW�ψ��ő�ςȓǏ��Ƃł����鋴�{�ܘY����ɂ��u�G���[�g�Ƌ��{�@�|�X�g�R���i�̓��{�l�v�i����z��Y�A�����V�����N���j�̏��]�ł���B �@����O�V����̐��M�W��ǂ�ł�����A�J��i�ꂳ��́u�������ՐS���v�i�V���I���j�̏Љ���f�ڂ���Ă���̂ɋC���t�����B���̓��̒��ł͂��̂���l�̐ړ_�͑S�����݂��Ȃ������̂ŁA�ǂ̂悤�ȗ��R�A�o�܂ň��삳�������ɂȂ����̂��͒m��Ȃ����������ł��Ȃ��B

�@����O�V����̐��M�W��ǂ�ł�����A�J��i�ꂳ��́u�������ՐS���v�i�V���I���j�̏Љ���f�ڂ���Ă���̂ɋC���t�����B���̓��̒��ł͂��̂���l�̐ړ_�͑S�����݂��Ȃ������̂ŁA�ǂ̂悤�ȗ��R�A�o�܂ň��삳�������ɂȂ����̂��͒m��Ȃ����������ł��Ȃ��B �@�䂪���̍�����ۂ̏ے��̂悤�ɖ����̐V���ɂ͒����ȘV��҂����҂ƂȂ��Ă��鏑�Ђ̍L��������ł���B

�@�䂪���̍�����ۂ̏ے��̂悤�ɖ����̐V���ɂ͒����ȘV��҂����҂ƂȂ��Ă��鏑�Ђ̍L��������ł���B �@�����M�͎�͂̑��Ƃł��鈢��O�V����̏�����ǂL���́A�p�������Ȃ��疳���A���ɂ͖@���Ƃ̈��쏮�V����A�G�b�Z�C�X�g�̈��썲�a�q����̕��N�Ƃ��Ă̕����e�����B

�@�����M�͎�͂̑��Ƃł��鈢��O�V����̏�����ǂL���́A�p�������Ȃ��疳���A���ɂ͖@���Ƃ̈��쏮�V����A�G�b�Z�C�X�g�̈��썲�a�q����̕��N�Ƃ��Ă̕����e�����B �@���̗��Łu���̉��q���܁v�i���ҁG�T���E�e�O�W���y���A��ҁF���� ��A��g���X�j�����グ��̂͂ƂĂ�����B���̖{�ɐ[���v����v����Ă�����A���x���ǂݕԂ��ꂽ���A�����ȈӖ��ň��Ǐ��Ƃ���Ă�����������钆�A�����ȕ��͂͋ɂ߂Ċ댯�ł���B����ȕ��͂͏����Ȃ��B�����ł�����Ǝ߂̕������珑�����ƂƂ����B

�@���̗��Łu���̉��q���܁v�i���ҁG�T���E�e�O�W���y���A��ҁF���� ��A��g���X�j�����グ��̂͂ƂĂ�����B���̖{�ɐ[���v����v����Ă�����A���x���ǂݕԂ��ꂽ���A�����ȈӖ��ň��Ǐ��Ƃ���Ă�����������钆�A�����ȕ��͂͋ɂ߂Ċ댯�ł���B����ȕ��͂͏����Ȃ��B�����ł�����Ǝ߂̕������珑�����ƂƂ����B �@�S�g�ɔ�����Z���A�_���ƌ������₠�邢�͐Βi�ɍ���a���Ă���B���̖T��̐��Ղɂ͘@�̉Ԃ�������ł���B���̏����̂�����܂߂đS�̂̊����͓�����҂̊ω����ɋ߂��B�Ƃ��������ω������̂��̂ł���B��҂��u���g�̐l�Ԃ��畧�̐��E�ւƈڍs���čs���ړ_�ɂ����i�v�ƌ����Ă���B

�@�S�g�ɔ�����Z���A�_���ƌ������₠�邢�͐Βi�ɍ���a���Ă���B���̖T��̐��Ղɂ͘@�̉Ԃ�������ł���B���̏����̂�����܂߂đS�̂̊����͓�����҂̊ω����ɋ߂��B�Ƃ��������ω������̂��̂ł���B��҂��u���g�̐l�Ԃ��畧�̐��E�ւƈڍs���čs���ړ_�ɂ����i�v�ƌ����Ă���B �@�ߕ����ɂ��āu�����ȗ��̋ߑ㉻�̂Ȃ��Ő��܂ꂽ���{�Ǝ��̕��w�W�������v�Ə�����Ă���̂�ǂL��������B���̂悤�Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ����������{�Y���́u�����ߕ����v��쑺�ӓ��́u�K�`�����ߕ��T�v�Ȃǂ̊���͒������̍��ɓǂ悤���B

�@�ߕ����ɂ��āu�����ȗ��̋ߑ㉻�̂Ȃ��Ő��܂ꂽ���{�Ǝ��̕��w�W�������v�Ə�����Ă���̂�ǂL��������B���̂悤�Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ����������{�Y���́u�����ߕ����v��쑺�ӓ��́u�K�`�����ߕ��T�v�Ȃǂ̊���͒������̍��ɓǂ悤���B �@�Ƃ��ǂ��}�X���f�B�A�́u�@���̕��͂����ɂ킩��ɂ����v�u��������v�Ɣ���B��Ɩ@���̗���Œ��N�@���ɕt�������Ă����g�ɂ͏ꍇ�ɂ���ẮA���@�S���҂ɑ����āu�����Ȃ������v���ƌ��������Ȃ邱�Ƃ�����B

�@�Ƃ��ǂ��}�X���f�B�A�́u�@���̕��͂����ɂ킩��ɂ����v�u��������v�Ɣ���B��Ɩ@���̗���Œ��N�@���ɕt�������Ă����g�ɂ͏ꍇ�ɂ���ẮA���@�S���҂ɑ����āu�����Ȃ������v���ƌ��������Ȃ邱�Ƃ�����B �@�F��ቤ�q�_�БO�̗��ʎቤ�q������A��t�����̍��o��ʋ�t�����܂ł̓��R�R�[�̔��i�Α`���ɉ�����1.5km�̎U�����́A�N�w�ҁE���c�����Y��c�ӌ��炪�D��ŎU�A�v�Ă����炵���Ƃ����B

�@�F��ቤ�q�_�БO�̗��ʎቤ�q������A��t�����̍��o��ʋ�t�����܂ł̓��R�R�[�̔��i�Α`���ɉ�����1.5km�̎U�����́A�N�w�ҁE���c�����Y��c�ӌ��炪�D��ŎU�A�v�Ă����炵���Ƃ����B �@���̂S���ɃA���u���A�M�̎�s�A�u�_�r�̓��{�l�w�Z�ɕ��C�����F�l����u�A�u�_�r�ʐM�v�������Ă���B

�@���̂S���ɃA���u���A�M�̎�s�A�u�_�r�̓��{�l�w�Z�ɕ��C�����F�l����u�A�u�_�r�ʐM�v�������Ă���B �@�����s��w�����E�ԙ����|�w�҂̌̒˖{�m���Y����Ɂu���̉Ԕ��p�فv�i�����I���j�Ƃ������|�Ƃ��ẲԂƂ�����ނɂ����G��ɂ��Ă̈��������B�������ł͔��`���Ԃ́u���q�Ԑ}�v�A�������ɂ��Ă̓��l�́u���A�v�A�Ђ܂��̓S�b�z�́u�Ђ܂��v�Ƃ�������ɊG��Ɖ��|�w�̊ϓ_���珔�X���y����������Ă���B

�@�����s��w�����E�ԙ����|�w�҂̌̒˖{�m���Y����Ɂu���̉Ԕ��p�فv�i�����I���j�Ƃ������|�Ƃ��ẲԂƂ�����ނɂ����G��ɂ��Ă̈��������B�������ł͔��`���Ԃ́u���q�Ԑ}�v�A�������ɂ��Ă̓��l�́u���A�v�A�Ђ܂��̓S�b�z�́u�Ђ܂��v�Ƃ�������ɊG��Ɖ��|�w�̊ϓ_���珔�X���y����������Ă���B �@���j���̒���E�e���ԑg�Łu�j�[�v�ɂ��Ă̕��f���������B�r�����猩�����Ƃ�����A�S�̂��ǂ̂悤�ȍ\�����������͕�����Ȃ����A�j�[����Ŋ뜜��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ┪�d��̋j�[�A�i��̉Ԃ��炭�j�[���Љ��Ă����B�����ċj�[�̈�ĕ����B

�@���j���̒���E�e���ԑg�Łu�j�[�v�ɂ��Ă̕��f���������B�r�����猩�����Ƃ�����A�S�̂��ǂ̂悤�ȍ\�����������͕�����Ȃ����A�j�[����Ŋ뜜��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ┪�d��̋j�[�A�i��̉Ԃ��炭�j�[���Љ��Ă����B�����ċj�[�̈�ĕ����B �u��Îs�@���̐}���فE���z�̐}���فv�̘b�肪�^�c��c�Řb����Ă���B���́A�_�̏�̘b�łȂ��A�����Ȗ�����肽���Ǝv���B

�u��Îs�@���̐}���فE���z�̐}���فv�̘b�肪�^�c��c�Řb����Ă���B���́A�_�̏�̘b�łȂ��A�����Ȗ�����肽���Ǝv���B �@���̈����o���̉����珺�a53�N7��28���t�̓��{�o�ϐV���L���̐蔲�������������B�u�N�����߂̗��̒Q���v�Ƒ肳�ꂽ�A�����a���،��햱���������{�a�j���ɂ�邱��203�s�̋L���́A�Ώ�I�q�́u�����v�Ƃ����⏥�Ŏn�܂�A�ޏ��ɓZ��鏔�X�ɂ��Ă̒O�O�Ȓ����̌��ʂ��L�q����Ă���B

�@���̈����o���̉����珺�a53�N7��28���t�̓��{�o�ϐV���L���̐蔲�������������B�u�N�����߂̗��̒Q���v�Ƒ肳�ꂽ�A�����a���،��햱���������{�a�j���ɂ�邱��203�s�̋L���́A�Ώ�I�q�́u�����v�Ƃ����⏥�Ŏn�܂�A�ޏ��ɓZ��鏔�X�ɂ��Ă̒O�O�Ȓ����̌��ʂ��L�q����Ă���B �@�������Ƃ������w�E���Z�j�q��эZ��OB�������Ă����B���Ƃ������_�ŏI�g�����x�����Ă����̂Ō��݂ł����V�ɑ����Ă���Ă���̂��낤�B

�@�������Ƃ������w�E���Z�j�q��эZ��OB�������Ă����B���Ƃ������_�ŏI�g�����x�����Ă����̂Ō��݂ł����V�ɑ����Ă���Ă���̂��낤�B �@�Q�O�N���炢�O�̂��Ƃ������ł��傤���H���ɒ��Ԃ̎Ⴂ�F�l���A���s�O���͌����ɂ�����������X�ɘA��čs���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B

�@�Q�O�N���炢�O�̂��Ƃ������ł��傤���H���ɒ��Ԃ̎Ⴂ�F�l���A���s�O���͌����ɂ�����������X�ɘA��čs���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B �@���c��������ɂ��ď����B���ă}���\���Ⓑ�������ňꐢ���r�������c����A���݂̓X�|�[�c�E�W���[�i���X�g�̌����������}���\������ł����Ă��鑝�c����ɂ��ď����̂ł͂Ȃ��B�ǔ��V���̐l���ē��̗��̉҂Ƃ��āA���A�X���[�g�Ƃ͈�����ʂ���X�Ɍ����Ă��鑝�c����ɂ��Ă̏����ł���B

�@���c��������ɂ��ď����B���ă}���\���Ⓑ�������ňꐢ���r�������c����A���݂̓X�|�[�c�E�W���[�i���X�g�̌����������}���\������ł����Ă��鑝�c����ɂ��ď����̂ł͂Ȃ��B�ǔ��V���̐l���ē��̗��̉҂Ƃ��āA���A�X���[�g�Ƃ͈�����ʂ���X�Ɍ����Ă��鑝�c����ɂ��Ă̏����ł���B �@�l�̑㖼���i�ɂ傤�����߂����j����ʓI�ȗp�ꂾ�Ǝv���Ă������A�茳�̍L�����������Ɓu�l�㖼���ɓ����v�Ƃ���ł͂Ȃ����B�����������B�l�㖼���́u�����߂����v�Ɠǂ݁A�u�㖼���̂����A�����E�ꏊ�E�������w������w���㖼���ɑ��A�b����Ƃ̊W�T�O��\�����A�l���w��������́B�u���v�u�킽�����v�i���l�́j�A�u�Ȃv�u���Ȃ��v�i���l�́j�A�u����v�u���̂����v�i��O�l�́j�A�u����v�u�ǂȂ��v�i�s��́j�Ȃǂ̗ށv�Ɛ������Ă���B

�@�l�̑㖼���i�ɂ傤�����߂����j����ʓI�ȗp�ꂾ�Ǝv���Ă������A�茳�̍L�����������Ɓu�l�㖼���ɓ����v�Ƃ���ł͂Ȃ����B�����������B�l�㖼���́u�����߂����v�Ɠǂ݁A�u�㖼���̂����A�����E�ꏊ�E�������w������w���㖼���ɑ��A�b����Ƃ̊W�T�O��\�����A�l���w��������́B�u���v�u�킽�����v�i���l�́j�A�u�Ȃv�u���Ȃ��v�i���l�́j�A�u����v�u���̂����v�i��O�l�́j�A�u����v�u�ǂȂ��v�i�s��́j�Ȃǂ̗ށv�Ɛ������Ă���B �@�ȑO�AKEI���u�{��I�ԁv�Ƃ����^�C�g���ł��̃y�[�W�ɏ����Ă�������Ⴂ�܂����B

�@�ȑO�AKEI���u�{��I�ԁv�Ƃ����^�C�g���ł��̃y�[�W�ɏ����Ă�������Ⴂ�܂����B �@�h���X�f���̍����ÓT�G��قŌ����u���ӂŎ莆��ǂޏ��v�́A���̍ł��D���ȃt�F�����[����i�ł���B���͂��̊G�̃|�X�g�J�[�h���ʐ^���ɓ���ď��ւ̈֎q�̌��ɂ���{�I�ɏ����Ă���B

�@�h���X�f���̍����ÓT�G��قŌ����u���ӂŎ莆��ǂޏ��v�́A���̍ł��D���ȃt�F�����[����i�ł���B���͂��̊G�̃|�X�g�J�[�h���ʐ^���ɓ���ď��ւ̈֎q�̌��ɂ���{�I�ɏ����Ă���B �@���Ȃ�̘̂b�ł���B�e���r�́u�J�^�I�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�����Ă�����A�Q�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�����̓c���ЕF��i�����ď����̎w�������Ă����̓c���p�h���̐F�����Ӓ�Ώەi�Ƃ��Ď��Q���Ă����B�����Ȃ���Ă������A���̐F���ɂ͉��\���~���̊Ӓ茋�ʂ��o���ꂽ�B

�@���Ȃ�̘̂b�ł���B�e���r�́u�J�^�I�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�����Ă�����A�Q�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�����̓c���ЕF��i�����ď����̎w�������Ă����̓c���p�h���̐F�����Ӓ�Ώەi�Ƃ��Ď��Q���Ă����B�����Ȃ���Ă������A���̐F���ɂ͉��\���~���̊Ӓ茋�ʂ��o���ꂽ�B �@�ؗF���u���O�ŃW���[�t�E�~�b�`�F���́u�}�N�\�[���[�̑f�G�Ȏ���v�i�����[�j���u�j���[���[�N�ɐ�����A���ŁA���������ŁA�����Ăǂ���������̂���A�͂����肢���Ă��ꂼ��^�C�v�̈Ⴄ��l�̂悤�Ȑl�����ɁA���������܂�Ă��܂������ȕ`�����v��1,000�����̕��͂ŏЉ�Ă����B���̕��͂Ɏ䂩��āA���̑f�G�Ȏ����}���ق����o���A�����Ɋ܂܂�Ă���10�̒Z�҂��y���B

�@�ؗF���u���O�ŃW���[�t�E�~�b�`�F���́u�}�N�\�[���[�̑f�G�Ȏ���v�i�����[�j���u�j���[���[�N�ɐ�����A���ŁA���������ŁA�����Ăǂ���������̂���A�͂����肢���Ă��ꂼ��^�C�v�̈Ⴄ��l�̂悤�Ȑl�����ɁA���������܂�Ă��܂������ȕ`�����v��1,000�����̕��͂ŏЉ�Ă����B���̕��͂Ɏ䂩��āA���̑f�G�Ȏ����}���ق����o���A�����Ɋ܂܂�Ă���10�̒Z�҂��y���B �@�����ɂ��A�G���ɂ��B�����̎U���͂�߁I�Ƃ������Ƃ������Ă������ł����A�Q�C�R�O�N�O�́A�܂��A�������������������B

�@�����ɂ��A�G���ɂ��B�����̎U���͂�߁I�Ƃ������Ƃ������Ă������ł����A�Q�C�R�O�N�O�́A�܂��A�������������������B �@�}���ق���u�\�������܂��v�Ƃ������[�����͂����B���e������ƁA�Q�悤������́u�����Ƃ��ǂ��Г�v�i�W�p�Ёj�Ƃ���B���̎��_�ł͎��͂��̖{��\�����Ƃ�\�����R����������Y��Ă����B

�@�}���ق���u�\�������܂��v�Ƃ������[�����͂����B���e������ƁA�Q�悤������́u�����Ƃ��ǂ��Г�v�i�W�p�Ёj�Ƃ���B���̎��_�ł͎��͂��̖{��\�����Ƃ�\�����R����������Y��Ă����B �@�S�n�悢�u�₩�Ȃ��V�C�̈���B�F�B��U���āA�O��̘a�v�B�̐X�A���������p�قɍs���Ă��܂����B

�@�S�n�悢�u�₩�Ȃ��V�C�̈���B�F�B��U���āA�O��̘a�v�B�̐X�A���������p�قɍs���Ă��܂����B �@�ŋ߃o���g�R���ɂ��Đ�����IT�Z�p�̊֘A�ł��낢��ƕ���A�}�X���f�B�A��ʂ��Ă��̖������Ƃ������Ȃ����B���̓��̒��ɂ���o���g�R���̃C���[�W�́A�o���g�C�����ɂ���R�̏����A1990�N���邢��1991�N�Ƀ\�A����Ɨ��������X�ƌ������̂������B�k�����փG�X�g�j�A�A���g�r�A�A���g�A�j�A�ƕ���ł���̂����A���̈ʒu�W���͂�����Ɨ������Ă����킯�ł͂Ȃ������B

�@�ŋ߃o���g�R���ɂ��Đ�����IT�Z�p�̊֘A�ł��낢��ƕ���A�}�X���f�B�A��ʂ��Ă��̖������Ƃ������Ȃ����B���̓��̒��ɂ���o���g�R���̃C���[�W�́A�o���g�C�����ɂ���R�̏����A1990�N���邢��1991�N�Ƀ\�A����Ɨ��������X�ƌ������̂������B�k�����փG�X�g�j�A�A���g�r�A�A���g�A�j�A�ƕ���ł���̂����A���̈ʒu�W���͂�����Ɨ������Ă����킯�ł͂Ȃ������B �@�����炭���ɂȂ�Ƃ����������Ă��āA���������o���������Ȃ�B

�@�����炭���ɂȂ�Ƃ����������Ă��āA���������o���������Ȃ�B �@�F�l���S���Ȃ�͎̂₵���B���N�����s�̓��l�ʐ^�W�̃����o�[�������F���S���Ȃ����B�ʐ^�W�ɂ͔ނ̉ߋ��̌���ɕ����ē����̒��Ԃɂ��Ǔ������ڂ���ꂽ�B

�@�F�l���S���Ȃ�͎̂₵���B���N�����s�̓��l�ʐ^�W�̃����o�[�������F���S���Ȃ����B�ʐ^�W�ɂ͔ނ̉ߋ��̌���ɕ����ē����̒��Ԃɂ��Ǔ������ڂ���ꂽ�B �@����}���قɗ\�Ă����{�����ɍs���āA���łɋC�ɂȂ��Ă����{��T���ɓ��{���w�̒I��T���B

�@����}���قɗ\�Ă����{�����ɍs���āA���łɋC�ɂȂ��Ă����{��T���ɓ��{���w�̒I��T���B �@2021�N11��24���t�̓ǔ��V���[���́u���X���I�ԓ��ʂȈ���v�Ƃ������o���Łu�ڗ����̏��X���Ɏ����ɂ҂�����̖{��T���Ă��炤�w�I���x�T�[�r�X���l�C���W�߂Ă���v���Ƃɂ��ĎЉ�ʋL���ł̓̈�ȏ�̎��ʂ��g���ĕ��Ă����B

�@2021�N11��24���t�̓ǔ��V���[���́u���X���I�ԓ��ʂȈ���v�Ƃ������o���Łu�ڗ����̏��X���Ɏ����ɂ҂�����̖{��T���Ă��炤�w�I���x�T�[�r�X���l�C���W�߂Ă���v���Ƃɂ��ĎЉ�ʋL���ł̓̈�ȏ�̎��ʂ��g���ĕ��Ă����B �@�����炫�n�߂邩�ȁH�ł��A�܂������Ȃ����B

�@�����炫�n�߂邩�ȁH�ł��A�܂������Ȃ����B �@�u�l�ׂ̈Ə����ċU��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@�l�̖��Ə����ęR�Ȃ��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@���Ƃ������ɂ͐S�������Ɛ^�ɂ���Ƃ����̂Ɂ@���Ƃ������ɂ͐S�����ɂ���͉̂��S�̂����H�v

�@�u�l�ׂ̈Ə����ċU��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@�l�̖��Ə����ęR�Ȃ��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@���Ƃ������ɂ͐S�������Ɛ^�ɂ���Ƃ����̂Ɂ@���Ƃ������ɂ͐S�����ɂ���͉̂��S�̂����H�v �@�ꂩ���Ɉ��A�F�B�̂����e���c���ꂽ���ƂɏW�܂��āA�Ǐ�������Ă���B

�@�ꂩ���Ɉ��A�F�B�̂����e���c���ꂽ���ƂɏW�܂��āA�Ǐ�������Ă���B �@�茳�ɂ͑咆�������āA�܂��q�����g���Ă������̂��܂���11���̉p�a���T�E�p�p���T������B�������̂����邪�A����͉�Зp�Ǝ���p�ɔ��������̂Ń��^�C�A�������_�ʼn�Ђ��玝���A�菑�I�ɕ��ׂ����ʂł���B�����̎����̓��r���O�̏��I�A���ւ̏��I�ɕ����Ēu���Ă���B�g�����ꂽ����͊��̏�ɍ��ꎫ�T�A���a���T�ƕ���Œu����Ă���B

�@�茳�ɂ͑咆�������āA�܂��q�����g���Ă������̂��܂���11���̉p�a���T�E�p�p���T������B�������̂����邪�A����͉�Зp�Ǝ���p�ɔ��������̂Ń��^�C�A�������_�ʼn�Ђ��玝���A�菑�I�ɕ��ׂ����ʂł���B�����̎����̓��r���O�̏��I�A���ւ̏��I�ɕ����Ēu���Ă���B�g�����ꂽ����͊��̏�ɍ��ꎫ�T�A���a���T�ƕ���Œu����Ă���B �w�ڂ��̂������́@�Ȃɂ����������Ȃ��ā@���̂����炪��@�ɂ��������B

�w�ڂ��̂������́@�Ȃɂ����������Ȃ��ā@���̂����炪��@�ɂ��������B �w���̂ЁA���Ƃ�����́@���ׂɁ@�������͂����B�������@���ׂ����߂�ɂЂ낪��ƁA

�w���̂ЁA���Ƃ�����́@���ׂɁ@�������͂����B�������@���ׂ����߂�ɂЂ낪��ƁA �@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ���A���q�p����́u���t�̏����v�i�o�t�Ёj���ڂɎ~�܂����B�����ɉ��V�����������͊o���Ă��Ȃ����V���̏��]���Œm�蔃�����߂����Ƃ�A�V�����Ԓ��ŋ����[���ǂ��Ƃ��v���o�����B

�@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ���A���q�p����́u���t�̏����v�i�o�t�Ёj���ڂɎ~�܂����B�����ɉ��V�����������͊o���Ă��Ȃ����V���̏��]���Œm�蔃�����߂����Ƃ�A�V�����Ԓ��ŋ����[���ǂ��Ƃ��v���o�����B �@���ɂ₢���ȂƂ���ŁA�ǂݕ������Ɏ��X�o�ꂷ��u�O�т��̂€�̂��炪��ǂ�v�A������ƊG���|���B�ł��A��x�ǂ�ł��炤�Ɓu�������A�������v�Ɖ��x�ł��ǂ�ł��炢������܂��B�����āA�|���g�����̏o�Ă���Ƃ���ł́A�ڂ�傫�����J���āA�����ƒ����Ă��܂��B���������€�̂��炪��ǂA�g������������ĎR�ɂ̂ڂ��Ă����āA�����������ς��H�ׂĂӂƂ�A�u�����Ń`���L���A�p�`���A�X�g���B�͂Ȃ��́@�����܂��B�v�ŁA�ق��Ƃ���������āA�u�������ǂ�Łv�ƂȂ�̂ł��B

�@���ɂ₢���ȂƂ���ŁA�ǂݕ������Ɏ��X�o�ꂷ��u�O�т��̂€�̂��炪��ǂ�v�A������ƊG���|���B�ł��A��x�ǂ�ł��炤�Ɓu�������A�������v�Ɖ��x�ł��ǂ�ł��炢������܂��B�����āA�|���g�����̏o�Ă���Ƃ���ł́A�ڂ�傫�����J���āA�����ƒ����Ă��܂��B���������€�̂��炪��ǂA�g������������ĎR�ɂ̂ڂ��Ă����āA�����������ς��H�ׂĂӂƂ�A�u�����Ń`���L���A�p�`���A�X�g���B�͂Ȃ��́@�����܂��B�v�ŁA�ق��Ƃ���������āA�u�������ǂ�Łv�ƂȂ�̂ł��B �@���݂̎��͎������肾�A�Ƃ������Ƃ͔F�����Ă���B���������͏K�����K���A����Ȃ�̎��������Ă����B���w�Z�T�N���̎����u�s���痢�̓��v�Ƒ发���A�\�����ꂽ�|�����c���Ă���B���ꂪ�N����d�˂�ɏ]���ĉ���ɂȂ�A��Ј��̍��͐�y����u�R�~���j�P�[�V�����ɂ͍����x���Ȃ����v�Ɨ�₩�����܂łɗ����Ԃꂽ�B

�@���݂̎��͎������肾�A�Ƃ������Ƃ͔F�����Ă���B���������͏K�����K���A����Ȃ�̎��������Ă����B���w�Z�T�N���̎����u�s���痢�̓��v�Ƒ发���A�\�����ꂽ�|�����c���Ă���B���ꂪ�N����d�˂�ɏ]���ĉ���ɂȂ�A��Ј��̍��͐�y����u�R�~���j�P�[�V�����ɂ͍����x���Ȃ����v�Ɨ�₩�����܂łɗ����Ԃꂽ�B �u�т��т��r���[�v�i�A���\�j�[�E�u���E���� �D������� �]�_�Ёj

�u�т��т��r���[�v�i�A���\�j�[�E�u���E���� �D������� �]�_�Ёj ���N�U�N���ɂȂ鑷���P�N���̎��A�ЂƂ肨�����łR�����܂����B���̎��̈���A���̖��������A���������w�����ق��E������s�����ɍs���܂����B�u�A��ɁA�~���[�W�A���V���b�v�ň�����v���[���g���Ă������v�ƌ�������A�Ȃ�Ɣޏ��A�u�������ɂ́A���E�̃R�[�q�[�A�ꂿ���́A�g�����������ȁH���Ƃ����́A�J�X�e���E�E�E�E�v�o�A�o�́A�ޏ��ɂ̂��肾�����̂ɁA����Ԃ݂̂�ȂɈ���B�����Ĕޏ��������̂��߂ɑI�̂́A�����ȃ}�g�����[�V�J�����Ԃ������ȃu���[�`�ł����B

���N�U�N���ɂȂ鑷���P�N���̎��A�ЂƂ肨�����łR�����܂����B���̎��̈���A���̖��������A���������w�����ق��E������s�����ɍs���܂����B�u�A��ɁA�~���[�W�A���V���b�v�ň�����v���[���g���Ă������v�ƌ�������A�Ȃ�Ɣޏ��A�u�������ɂ́A���E�̃R�[�q�[�A�ꂿ���́A�g�����������ȁH���Ƃ����́A�J�X�e���E�E�E�E�v�o�A�o�́A�ޏ��ɂ̂��肾�����̂ɁA����Ԃ݂̂�ȂɈ���B�����Ĕޏ��������̂��߂ɑI�̂́A�����ȃ}�g�����[�V�J�����Ԃ������ȃu���[�`�ł����B �@�K�c�^������͌o�Ϗ����Ƃł���A���I��c�̈ψ�����Ƃ̎ЊO�����̌o��������B�}���ق���K�c�^���̌o�σz���[�����u�����Ȃ̊K�i�v�i�p�쏑�X�j����o�����B6�̒Z�ҏ����ō\�����ꂽ�ǂ݂₷���{�������B

�@�K�c�^������͌o�Ϗ����Ƃł���A���I��c�̈ψ�����Ƃ̎ЊO�����̌o��������B�}���ق���K�c�^���̌o�σz���[�����u�����Ȃ̊K�i�v�i�p�쏑�X�j����o�����B6�̒Z�ҏ����ō\�����ꂽ�ǂ݂₷���{�������B �@����ȋG�߂̊G�{�����Љ�����܂��傤�B����́A�����O�Z���[�̃V�[�}�[��A�u�͂Ȃ�����v�B��������܂������A���炵�������ł��B�����č�҂̃V�[�}�[����ɂ�������܂������A���N�̂悤�Ȃ��Ă��Ȃ���������ł����B

�@����ȋG�߂̊G�{�����Љ�����܂��傤�B����́A�����O�Z���[�̃V�[�}�[��A�u�͂Ȃ�����v�B��������܂������A���炵�������ł��B�����č�҂̃V�[�}�[����ɂ�������܂������A���N�̂悤�Ȃ��Ă��Ȃ���������ł����B �@�������� �䂫�̂����ɂ����āA�����Ƃ������������ȂȂ���ɂȂ��� �������܂����B

�@�������� �䂫�̂����ɂ����āA�����Ƃ������������ȂȂ���ɂȂ��� �������܂����B �@�S���t�ɂ���قǂ̊S�͕����Ă��Ȃ����ł͂��邪�A2021�N4��12���i���{���ԁj�A�����J���O���W���[�W�A�B�̃I�[�K�X�^�E�i�V���i���E�S���t�N���u�ŊJ����Ă���}�X�^�[�Y�E�g�[�i�����g�̍ŏI���E���h�ɂ��ẮA���̍s�����e���r��ʂ�ʂ��Ď�Ɋ��������Č��Ă����B

�@�S���t�ɂ���قǂ̊S�͕����Ă��Ȃ����ł͂��邪�A2021�N4��12���i���{���ԁj�A�����J���O���W���[�W�A�B�̃I�[�K�X�^�E�i�V���i���E�S���t�N���u�ŊJ����Ă���}�X�^�[�Y�E�g�[�i�����g�̍ŏI���E���h�ɂ��ẮA���̍s�����e���r��ʂ�ʂ��Ď�Ɋ��������Č��Ă����B ���コ��̂ق�킩�Ƃ����G����D���ŁA�N���X�}�X�̍��̂Ȃ�Ƃ悭�o�ꂷ�����u�͂�܂ł��������i���c�ّ��Y�j�v�ł��B

���コ��̂ق�킩�Ƃ����G����D���ŁA�N���X�}�X�̍��̂Ȃ�Ƃ悭�o�ꂷ�����u�͂�܂ł��������i���c�ّ��Y�j�v�ł��B �@�u���� �Ȃ��� �����傤 �͂��ׂ� �قƂ��̂� ������ �������� ���ꂼ�����v�͏t�̎����ł��邪�A�H�̎����͂ǂ��o��������̂��B

�@�u���� �Ȃ��� �����傤 �͂��ׂ� �قƂ��̂� ������ �������� ���ꂼ�����v�͏t�̎����ł��邪�A�H�̎����͂ǂ��o��������̂��B �@�悭���܂��A�q�ǂ������Ƃ����̂́A�����玟�Ƃ����Ȃ���������v�������̂ł��B�����A���������Еt�����Ǝv������A�܂�������E�E�E���������傫���Ȃ�܂��B

�@�悭���܂��A�q�ǂ������Ƃ����̂́A�����玟�Ƃ����Ȃ���������v�������̂ł��B�����A���������Еt�����Ǝv������A�܂�������E�E�E���������傫���Ȃ�܂��B �@�ꂩ��\�܂ł̐��̐������ɂ́A�a��n���̂ЂƂA�ӂ��A�݂��E�E�E�ȂȂA����A�����̂A�Ƃ��A�Ƃ����̂ƁA����n���̂����A�ɁA����E�E�E�����A�͂��A���i�������͂��イ�j�A���イ�A�Ƃ̓�ʂ肪���邱�Ƃ͉���͂悭�m���Ă���B

�@�ꂩ��\�܂ł̐��̐������ɂ́A�a��n���̂ЂƂA�ӂ��A�݂��E�E�E�ȂȂA����A�����̂A�Ƃ��A�Ƃ����̂ƁA����n���̂����A�ɁA����E�E�E�����A�͂��A���i�������͂��イ�j�A���イ�A�Ƃ̓�ʂ肪���邱�Ƃ͉���͂悭�m���Ă���B �@���N�O�̂��Ƃł����A10���̂���[�ׁA���Ƃ�20�l���ƊG�{�̎��Ԃ��������B

�@���N�O�̂��Ƃł����A10���̂���[�ׁA���Ƃ�20�l���ƊG�{�̎��Ԃ��������B �@�s���}���ق̃z�[���y�[�W�̐V���}�����߂Ă�����u49�Δ铒�ЂƂ藷�v�i���{�p�q�A�����V���o�Łj���ڂɕt�����B�V�^�R���i�E�C���X������������ǂ�������֍s�������ȁA�Ǝv���Ă������Ƃ�����A�Q�l�}���̂���Œ����Ɏ؏o�葱��������B�Y�ꂽ���ɑݏo�\�̘A�����������B

�@�s���}���ق̃z�[���y�[�W�̐V���}�����߂Ă�����u49�Δ铒�ЂƂ藷�v�i���{�p�q�A�����V���o�Łj���ڂɕt�����B�V�^�R���i�E�C���X������������ǂ�������֍s�������ȁA�Ǝv���Ă������Ƃ�����A�Q�l�}���̂���Œ����Ɏ؏o�葱��������B�Y�ꂽ���ɑݏo�\�̘A�����������B �@�ݘa�c�̕P�A�ƕ����Ē����ɕ���|�}����́u��h���킹�݁v���v���o���ꂽ�������������肻�����B

�@�ݘa�c�̕P�A�ƕ����Ē����ɕ���|�}����́u��h���킹�݁v���v���o���ꂽ�������������肻�����B �@��������}���قɁu���t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�v�Ƃ����f�[�^�x�[�X������B���̃f�[�^�x�[�X�́A��������}���ق��S���̐}���قƋ����ō\�z���Ă��钲�ו��̂��߂̃f�[�^�x�[�X�ŁA���t�@�����X����A���ו��}�j���A�����̃f�[�^��~�ς��A�������C���^�[�l�b�g��ʂ��Ē��Ă���B���͐}���̃��t�@�����X�Ɋւ��Ă͌����_�ł͈�Ԗ��ɗ��f�[�^�x�[�X���낤�A�Ə���Ɏv���Ă���B

�@��������}���قɁu���t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�v�Ƃ����f�[�^�x�[�X������B���̃f�[�^�x�[�X�́A��������}���ق��S���̐}���قƋ����ō\�z���Ă��钲�ו��̂��߂̃f�[�^�x�[�X�ŁA���t�@�����X����A���ו��}�j���A�����̃f�[�^��~�ς��A�������C���^�[�l�b�g��ʂ��Ē��Ă���B���͐}���̃��t�@�����X�Ɋւ��Ă͌����_�ł͈�Ԗ��ɗ��f�[�^�x�[�X���낤�A�Ə���Ɏv���Ă���B �@�{����D���ȖÂƂ���܂��{��D���l�Ԃ̏f���Ƃ̉�b�ł���B�ǂ̖{�ɏ�����Ă����̂��A�ǂ�ł��ĂƂĂ��y���������̂ŁA���ł����e���o���Ă���B

�@�{����D���ȖÂƂ���܂��{��D���l�Ԃ̏f���Ƃ̉�b�ł���B�ǂ̖{�ɏ�����Ă����̂��A�ǂ�ł��ĂƂĂ��y���������̂ŁA���ł����e���o���Ă���B �@�^�ӕ����̋�Ɂu�h�����Ɠ������o���ᐁ�i�ӂԂ��j�Ɓv������B���̏�̏�i���ڂɕ����Ԃ悤�ȋ�ł���B�i������ƒ��ׂ��Ƃ���ł́A�Â��́u�ᐁ�v����ʓI�ŁA���݂̂悤�ȁu����v��������̂͋ߐ��ɂȂ��Ă��炾�Ƃ��j

�@�^�ӕ����̋�Ɂu�h�����Ɠ������o���ᐁ�i�ӂԂ��j�Ɓv������B���̏�̏�i���ڂɕ����Ԃ悤�ȋ�ł���B�i������ƒ��ׂ��Ƃ���ł́A�Â��́u�ᐁ�v����ʓI�ŁA���݂̂悤�ȁu����v��������̂͋ߐ��ɂȂ��Ă��炾�Ƃ��j �@�L�����ł͞x���u�ǂ݂����̏����̊Ԃɂ͂���Ŗڈ�Ƃ�����́B�Â��͖ؕЁA�|�ЂȂǂł�������v�Ɛ������Ă���B

�@�L�����ł͞x���u�ǂ݂����̏����̊Ԃɂ͂���Ŗڈ�Ƃ�����́B�Â��͖ؕЁA�|�ЂȂǂł�������v�Ɛ������Ă���B �@�o�v���B�Y����͌Ï��X��ł���B�����Ē��؏܍�Ƃł�����B���̏o�v������Ɂu�{�̂����悲���ł����v�i�u�k�Ёj�Ƃ����D�ꂽ�G�b�Z�C�W������B�k�C���V�����j�łɁu�Ï������v�Ƃ���1987�N9������1990�N9���܂ł̊ԂɘA�ڂ��ꂽ���͂�Z�߂����̂ł���B

�@�o�v���B�Y����͌Ï��X��ł���B�����Ē��؏܍�Ƃł�����B���̏o�v������Ɂu�{�̂����悲���ł����v�i�u�k�Ёj�Ƃ����D�ꂽ�G�b�Z�C�W������B�k�C���V�����j�łɁu�Ï������v�Ƃ���1987�N9������1990�N9���܂ł̊ԂɘA�ڂ��ꂽ���͂�Z�߂����̂ł���B �@�X�[�p�[�C���|�[�Y�Ƃ����̂��낤���A����Ƃ��e���b�v���������̂��A�e���r�̃j���[�X�ԑg�Ȃǂł��̓��e�┭���҂̌��t���ʼn�ʕ\�����Ă���̂��悭��������B���o�ɖ�肪����l�����łȂ��A���o���������̕����������₷���l�ɂƂ��Ă͗L���ȕ��Ǝv���Ă��邪�A���ɂ͌�����������g���Ă���ꍇ������A�u�I�C�I�C�v�ƌ����������Ȃ�B

�@�X�[�p�[�C���|�[�Y�Ƃ����̂��낤���A����Ƃ��e���b�v���������̂��A�e���r�̃j���[�X�ԑg�Ȃǂł��̓��e�┭���҂̌��t���ʼn�ʕ\�����Ă���̂��悭��������B���o�ɖ�肪����l�����łȂ��A���o���������̕����������₷���l�ɂƂ��Ă͗L���ȕ��Ǝv���Ă��邪�A���ɂ͌�����������g���Ă���ꍇ������A�u�I�C�I�C�v�ƌ����������Ȃ�B �@���͓����{���Q�������悤�ȕs���ӂȐl�Ԃł͂Ȃ��Ǝv���Ă����B�{�����ɂ͖ړI���͂�����Ƃ��Ă���A�u���̖{���̂��v�Ƃ�������ƈӎ����Ă���ƐM���Ă����B�Ƃ��낪���ɂ����Ă��ē����{���Q������P�[�X�ɉ��x���Ԃ������B

�@���͓����{���Q�������悤�ȕs���ӂȐl�Ԃł͂Ȃ��Ǝv���Ă����B�{�����ɂ͖ړI���͂�����Ƃ��Ă���A�u���̖{���̂��v�Ƃ�������ƈӎ����Ă���ƐM���Ă����B�Ƃ��낪���ɂ����Ă��ē����{���Q������P�[�X�ɉ��x���Ԃ������B �@���ɖʔ����B�{�̒��͉p����bookworm���������A���́u�{�̒��̖{�v�i�n���Ёj�̒��҂���bookworms���� �N�v���ق��S���ʼn�ƁA�V�����X���A�Ö{���X��A�t���[���C�^�[�A�W���[�i���X�g�ƏЉ��Ă���B���ꂼ��̕����A�R�O�ґO��̃G�b�Z�C�Ƃ���������Ƃ��R�������邢�͐��M�Ƃ����̂��������̂��A�P�łQ�i�łS�i�قǂ̒Z����������Ă���B

�@���ɖʔ����B�{�̒��͉p����bookworm���������A���́u�{�̒��̖{�v�i�n���Ёj�̒��҂���bookworms���� �N�v���ق��S���ʼn�ƁA�V�����X���A�Ö{���X��A�t���[���C�^�[�A�W���[�i���X�g�ƏЉ��Ă���B���ꂼ��̕����A�R�O�ґO��̃G�b�Z�C�Ƃ���������Ƃ��R�������邢�͐��M�Ƃ����̂��������̂��A�P�łQ�i�łS�i�قǂ̒Z����������Ă���B �@���ɖʔ����B���߂Ă��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ��B�u�n�}�̔����}�Ӂv�i���o�W�I�O���t�B�b�N�ЁA�x�b�c�C�E���C�\���A�O���b�O�E�~���[���A���䗯����j�́A�c28�p�A��23.3�p�A�d��1.35�s�ł���A���̌`��d�ʂɌ������m����y���݂���Ă��ꂽ�B

�@���ɖʔ����B���߂Ă��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ��B�u�n�}�̔����}�Ӂv�i���o�W�I�O���t�B�b�N�ЁA�x�b�c�C�E���C�\���A�O���b�O�E�~���[���A���䗯����j�́A�c28�p�A��23.3�p�A�d��1.35�s�ł���A���̌`��d�ʂɌ������m����y���݂���Ă��ꂽ�B �@�H�n���Ƃ͖��͓I�Ȍ��t�ł���B�\�ʂ�̉₩���⌖���Ƃ͖����́A�����ɖ����������������������ʘH�Ƃ����ɂ��邿����Ƃ����L�������������B�����ł͒n��ɍ��t�����l�X�̓��퐶�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B

�@�H�n���Ƃ͖��͓I�Ȍ��t�ł���B�\�ʂ�̉₩���⌖���Ƃ͖����́A�����ɖ����������������������ʘH�Ƃ����ɂ��邿����Ƃ����L�������������B�����ł͒n��ɍ��t�����l�X�̓��퐶�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B �@�G�b�Z�C�̒��Łu�����ƐV�����]���C�ɂȂ�A���̗�����V����ǂݎn�߂�v�Ə�����Ă����̂́A�ǂȂ��������낤���B���̍����炩�����]��ǂނ悤�ɂȂ������A���ӎ��Ɏ��g�̔N��Ɣ�r���Ă���悤���B

�@�G�b�Z�C�̒��Łu�����ƐV�����]���C�ɂȂ�A���̗�����V����ǂݎn�߂�v�Ə�����Ă����̂́A�ǂȂ��������낤���B���̍����炩�����]��ǂނ悤�ɂȂ������A���ӎ��Ɏ��g�̔N��Ɣ�r���Ă���悤���B �@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���Ԃʂɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ǝv����������C�͂��������炾��Ǝ��Ԃ�ׂ��悤�ȓ����������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ��ɂ́A�ǂ݂₷���Z�ҏW��G�b�Z�C�W����Ɏ��Ɍ���B���ꂪ��������Ƃ������́A�z�Ƃ������͂ŏ�����Ă���Ό������Ƃ͂Ȃ��B

�@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���Ԃʂɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ǝv����������C�͂��������炾��Ǝ��Ԃ�ׂ��悤�ȓ����������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ��ɂ́A�ǂ݂₷���Z�ҏW��G�b�Z�C�W����Ɏ��Ɍ���B���ꂪ��������Ƃ������́A�z�Ƃ������͂ŏ�����Ă���Ό������Ƃ͂Ȃ��B �u�{�Ƃ킽���v�Ƃ����e�[�}�ŗ��Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�{�̏����ł���B�Â��ǂ�����ɂ����ẮA���X�X�̕Ћ����w�̋߂��ɌÖ{��������A����炪�n���ł͂��邪�Ö{�̔������n�߂Ƃ���Ï��̗��ʂɑ傫�ȗ͂�݂��Ă����B�����̓X�Ƌq�Ƃ̊Ԃ̐l����ӂ�鏔�X�����������͂�����ǂL�������邵�A���̌Ö{�����发�������Ï���̎�l�̌o���k���������������̖{�͈ꎞ�����̈��Ǐ��������B

�u�{�Ƃ킽���v�Ƃ����e�[�}�ŗ��Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�{�̏����ł���B�Â��ǂ�����ɂ����ẮA���X�X�̕Ћ����w�̋߂��ɌÖ{��������A����炪�n���ł͂��邪�Ö{�̔������n�߂Ƃ���Ï��̗��ʂɑ傫�ȗ͂�݂��Ă����B�����̓X�Ƌq�Ƃ̊Ԃ̐l����ӂ�鏔�X�����������͂�����ǂL�������邵�A���̌Ö{�����发�������Ï���̎�l�̌o���k���������������̖{�͈ꎞ�����̈��Ǐ��������B �@�ؗF������u���O�̃R�����ł��̖{�u�����̎d���v�i���� ���A��g�V���j�̂��Ƃ������[�������Ă����̂ŁA�ނɕ���Ď�����Ɏ�����B��g���X�Łu�L�����v�u��g���ꎫ�T�v���̕ҏW��Ƃɂ���������l�����A����̌o���܂��Ď������߂��邳�܂��܂Ȃ��Ƃ�f�l�ɕ�����悤�ɉ������������{�ł���B

�@�ؗF������u���O�̃R�����ł��̖{�u�����̎d���v�i���� ���A��g�V���j�̂��Ƃ������[�������Ă����̂ŁA�ނɕ���Ď�����Ɏ�����B��g���X�Łu�L�����v�u��g���ꎫ�T�v���̕ҏW��Ƃɂ���������l�����A����̌o���܂��Ď������߂��邳�܂��܂Ȃ��Ƃ�f�l�ɕ�����悤�ɉ������������{�ł���B �@�����̍��A���s�ɒP�g���C���Ă����y�ɗU���ċ��s������i���j�܂ł̓��C���̈ꕔ����������Ƃ�����B�^�Ă̓��j���A�y�b�g�{�g�������{����ɂ��A�i�q���s�w���o���_�ɗ��h�A�����h���߂��Ăi�q���Ήw�܂ŕ������B��y�͎�ɂ������������Ȃ��炢�낢��Ɛ������Ă��ꂽ���A����̐Ί_�ȊO�͉����o���Ă��Ȃ��B

�@�����̍��A���s�ɒP�g���C���Ă����y�ɗU���ċ��s������i���j�܂ł̓��C���̈ꕔ����������Ƃ�����B�^�Ă̓��j���A�y�b�g�{�g�������{����ɂ��A�i�q���s�w���o���_�ɗ��h�A�����h���߂��Ăi�q���Ήw�܂ŕ������B��y�͎�ɂ������������Ȃ��炢�낢��Ɛ������Ă��ꂽ���A����̐Ί_�ȊO�͉����o���Ă��Ȃ��B �@�ߓ��f�ڂ����������u�H��̕����v�ŁA�{���\�����Ă��镶���ɂ��ď������B����͓������{���\�����镶�╶�͂ɂ��Ă�����ƍl���Ă݂悤�Ǝv���B

�@�ߓ��f�ڂ����������u�H��̕����v�ŁA�{���\�����Ă��镶���ɂ��ď������B����͓������{���\�����镶�╶�͂ɂ��Ă�����ƍl���Ă݂悤�Ǝv���B �@�}���ق֖{��Ԃ��ɍs�������łɁA���I���`���b�ƒ��߂��B���ɉ�����悤�Ƃ������Ă��Ȃ��A���ׂ��Ă���G�b�Z�C�W�̕\���ڂŒǂ��Ă����B

�@�}���ق֖{��Ԃ��ɍs�������łɁA���I���`���b�ƒ��߂��B���ɉ�����悤�Ƃ������Ă��Ȃ��A���ׂ��Ă���G�b�Z�C�W�̕\���ڂŒǂ��Ă����B �@���ĕS�ڋS���O�Y����̖���m�����Ƃ��ɂ́A�g�ǂ��߂����傤���Ԃ낤�h�Ɛ������ǂ߂Ȃ������B���ɂɂ͑S�Ăł͂Ȃ������̒��삪����������B���̒��̉������͓����ɒP�g���C���Ă���Ƃ��ɔ������̂��낤�B����{�ɂ͞x����ɑ�J���p�قƋ��Ð�뉀�̓��ꌔ�̔��������܂�Ă����B

�@���ĕS�ڋS���O�Y����̖���m�����Ƃ��ɂ́A�g�ǂ��߂����傤���Ԃ낤�h�Ɛ������ǂ߂Ȃ������B���ɂɂ͑S�Ăł͂Ȃ������̒��삪����������B���̒��̉������͓����ɒP�g���C���Ă���Ƃ��ɔ������̂��낤�B����{�ɂ͞x����ɑ�J���p�قƋ��Ð�뉀�̓��ꌔ�̔��������܂�Ă����B �@������x�̔N��ɂȂ藈������U��Ԃ�]�T���o�Ă����Ƃ��A�l�͎���̐l����Z�߂����Ȃ�̂��낤���B�����Ă�����q�������⑷�����ɓǂ�ł��炢�����Ȃ�̂��낤���B

�@������x�̔N��ɂȂ藈������U��Ԃ�]�T���o�Ă����Ƃ��A�l�͎���̐l����Z�߂����Ȃ�̂��낤���B�����Ă�����q�������⑷�����ɓǂ�ł��炢�����Ȃ�̂��낤���B �@���Â̐l�X�̈ߑ��ɂ��āA���сi���������j�͑��瑕�ő�畞�̂悤�Ȃ��́A��߁i���肬�ʁj�̓��[�j���O���x�̗畞�A�����i�Ђ�����j�͔w�L�ɂ�����A���Ƃ��Ƃ͐g���̌y�������̒����ł������f���i�������j�͕��m�̒ʏ핞�ɂȂ����A�Ƃ������m���Ƃ��ꂼ��̓��e�⒅�鏇���ȂǍׂ������Ƃ�m�����̂́A�w�K�Q�l���́u�Õ������@�v�i���z�Ёj�̐��������炾�����B

�@���Â̐l�X�̈ߑ��ɂ��āA���сi���������j�͑��瑕�ő�畞�̂悤�Ȃ��́A��߁i���肬�ʁj�̓��[�j���O���x�̗畞�A�����i�Ђ�����j�͔w�L�ɂ�����A���Ƃ��Ƃ͐g���̌y�������̒����ł������f���i�������j�͕��m�̒ʏ핞�ɂȂ����A�Ƃ������m���Ƃ��ꂼ��̓��e�⒅�鏇���ȂǍׂ������Ƃ�m�����̂́A�w�K�Q�l���́u�Õ������@�v�i���z�Ёj�̐��������炾�����B �@����Ɂg���q�����ꕔ���������Ƃ��h�Ƃ�����傪�t���ꂽ�A2020�N6�����s�̏����u�M�l�D�ҁv�i�ɓ��S���A�V���Ёj��m�����̂́A���N�W�����̃��W�I�ԑg���炾�����B�ǂ̗l�ȏЉ�������͍��ł͑S���o���Ă��Ȃ����A�����ɐ}���ق̏������������A�\���̂����牽�������鏊���������̂��낤�B

�@����Ɂg���q�����ꕔ���������Ƃ��h�Ƃ�����傪�t���ꂽ�A2020�N6�����s�̏����u�M�l�D�ҁv�i�ɓ��S���A�V���Ёj��m�����̂́A���N�W�����̃��W�I�ԑg���炾�����B�ǂ̗l�ȏЉ�������͍��ł͑S���o���Ă��Ȃ����A�����ɐ}���ق̏������������A�\���̂����牽�������鏊���������̂��낤�B �@�e���r��ʂ���u���������������v�Ƃ��������������ė�����A��ʂ̐l�����u���������������v�Ɛ������������Ă���̂ɁA��ʂ̕����ł́u���������������v�ƂȂ��Ă����肷��̂�����ƁA���͔��Ɉ�a�����o����B

�@�e���r��ʂ���u���������������v�Ƃ��������������ė�����A��ʂ̐l�����u���������������v�Ɛ������������Ă���̂ɁA��ʂ̕����ł́u���������������v�ƂȂ��Ă����肷��̂�����ƁA���͔��Ɉ�a�����o����B �@2020�N11��3����NHK�̃��W�I�[��փA�[�J�C�u�X�u�l�ԍ���ɕ����v�ōu�k�t�E�_�c����u�j�̔��w�v�Ƃ����e�[�}�Řb������Ă����B�u�k�ł悭�o�Ă���g�`���S�h��g����Y��Ȃ��h�Ƃ������Ƃ��܂ߋ����[���b���������A���͕ςȂ��Ƃ��C�ɂȂ��Ă����B����́u�j�̔��w�v�Ƃ������t�ɂ��Ă������B

�@2020�N11��3����NHK�̃��W�I�[��փA�[�J�C�u�X�u�l�ԍ���ɕ����v�ōu�k�t�E�_�c����u�j�̔��w�v�Ƃ����e�[�}�Řb������Ă����B�u�k�ł悭�o�Ă���g�`���S�h��g����Y��Ȃ��h�Ƃ������Ƃ��܂ߋ����[���b���������A���͕ςȂ��Ƃ��C�ɂȂ��Ă����B����́u�j�̔��w�v�Ƃ������t�ɂ��Ă������B �@�����̒ʊw���Ԃ��g���A����1���R�O�~�������V�O�őO��̃A�e�l���Ɂi�O�����̊w�p�n���ɁA1948�N�n���A301���������Ċ��s�x�~�A2010�N���ꕔ�ɂ������Ŋ��s�j���W���������킸�����P���ǔj���Ă����������������B���e�𗝉����Ă������ۂ��͋ɂ߂ċ^��ł��邪�A�������{�͑S�ēd�ԓ��œǂݒʂ������Ƃ����͊ԈႢ���Ȃ��B

�@�����̒ʊw���Ԃ��g���A����1���R�O�~�������V�O�őO��̃A�e�l���Ɂi�O�����̊w�p�n���ɁA1948�N�n���A301���������Ċ��s�x�~�A2010�N���ꕔ�ɂ������Ŋ��s�j���W���������킸�����P���ǔj���Ă����������������B���e�𗝉����Ă������ۂ��͋ɂ߂ċ^��ł��邪�A�������{�͑S�ēd�ԓ��œǂݒʂ������Ƃ����͊ԈႢ���Ȃ��B �@�}�X�R�~�Œ��쌠�N�Q��肪����A�c�_����Ă���̂��݂�ƁA�������˓I�Ɉ꓁���f�̉����͓�����낤�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�Η����Ă���o���̈ӌ��〈�����ƁA�O��Ȃ���ł͂��邪�A���ꂼ��ɂ��āu������������v�u���̂悤�ȍl����������Ȃ��v�Ɠ������A����̓����҂̗���ɗ����A������̌����ɕ��S�����肷��B

�@�}�X�R�~�Œ��쌠�N�Q��肪����A�c�_����Ă���̂��݂�ƁA�������˓I�Ɉ꓁���f�̉����͓�����낤�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�Η����Ă���o���̈ӌ��〈�����ƁA�O��Ȃ���ł͂��邪�A���ꂼ��ɂ��āu������������v�u���̂悤�ȍl����������Ȃ��v�Ɠ������A����̓����҂̗���ɗ����A������̌����ɕ��S�����肷��B �@���́u�r�g�����Y�̂��������������v�i��\�F�A���}�Ёj�͌Ö{���Ō������B

�@���́u�r�g�����Y�̂��������������v�i��\�F�A���}�Ёj�͌Ö{���Ō������B �@���ɖ{�͏������ׂ����Ђ̕M���ɂ������邾�낤�A�Ƃ͎��̓ƒf�ł���B���R�͂��낢��Ǝv�������A���ꂼ��Ɉ٘_���o�����Ɏv����̂ŁA�����ł́u�c�_�͔�����ɔ@�����v���x�X�g�̑I�����B

�@���ɖ{�͏������ׂ����Ђ̕M���ɂ������邾�낤�A�Ƃ͎��̓ƒf�ł���B���R�͂��낢��Ǝv�������A���ꂼ��Ɉ٘_���o�����Ɏv����̂ŁA�����ł́u�c�_�͔�����ɔ@�����v���x�X�g�̑I�����B �@�����̍��A���܂ɎႢ�F�l���炠�����̃e�[�}�ɂ��ēǂނׂ��{�A���邢�͎Q�l�ɂ��ׂ������̏Љ�𗊂܂�邱�Ƃ��������B���̂悤�ȂƂ��́A�������̖{��I�сA��{�I�ȏ����͂���A�����葁���T�v��m��ɂ͂��̖{�A�ŋ߂̌������ʂ͂��̘_���W�ȂǂƂ��̓����܂��Ęb���Ă����B

�@�����̍��A���܂ɎႢ�F�l���炠�����̃e�[�}�ɂ��ēǂނׂ��{�A���邢�͎Q�l�ɂ��ׂ������̏Љ�𗊂܂�邱�Ƃ��������B���̂悤�ȂƂ��́A�������̖{��I�сA��{�I�ȏ����͂���A�����葁���T�v��m��ɂ͂��̖{�A�ŋ߂̌������ʂ͂��̘_���W�ȂǂƂ��̓����܂��Ęb���Ă����B �@�ŋ߁A�u�L����V�l�v�ƌ������t���ȑO�ɑ����ĕ������Ƃ������Ȃ����B�c�O�Ȃ���X���i�܂��Ȃ��j�ł����̐l��ڂɂ��邱�Ƃ�����B���Ƃ͂��̌��������낢��������Ă����B

�@�ŋ߁A�u�L����V�l�v�ƌ������t���ȑO�ɑ����ĕ������Ƃ������Ȃ����B�c�O�Ȃ���X���i�܂��Ȃ��j�ł����̐l��ڂɂ��邱�Ƃ�����B���Ƃ͂��̌��������낢��������Ă����B|

�� |

���l���A�������u�����v���ƁA�u���Ă���邱�Ɓv�����҂��Ă͂����Ȃ��B���̂悤�Ȏ�g�̎p���́A�Ⴂ���ɂ͗c�����A�N�Ƃ��Ă���͘V�N���Ɩ��ڂȊW�������̂�����ł���B |

|

| �@�]�삳��͕ʒ��u�ӔN�̔��w�����߂āv�i�����V���Ёj�Łu����Ȃ��v���ƌ����^�C�g���Łu�����̐��_���ǂꂾ���V�����Ă��邩��ʂ�ɂ́A�ǂꂭ�炢�̕p�x�Łw����Ȃ��x�i�u�N�X�����X�����Ă���Ȃ��v�ƌ������t�j���邩�ׂĂ݂�Ƃ����v�Ƃ������Ă���B | ||

|

�� |

�Ⴓ�Ɏ��i���Ȃ����ƁB�Ⴂ�l�𗧂Ă邱�ƁB |

|

| �@���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�����ɑ�l�C�i���ƂȂ��j�̂Ȃ��s�����������ɂȂ�B | ||

|

�� |

���邭���邱�ƁB�S�̒��͂����łȂ��Ă��A�O�������ł����邭���邱�ƁB |

|

| �@�]�삳��́u�V���̍ˊo�v�i�x�X�g�V���j�ɂ���u�����ɂȂ��Ă��w���_�̂�����ꂪ��x�Ƃ��ꖬ���ʂ���̂��낤���B | ||

|

�� |

�R�����ʂ��ƁB |

|

| �@����ɂ́A�����v�肻�����B�]�삳��́u���{�l�ɂ͉����Ƃ����\���@�����邩��A���̉R���A�����Ĉ��ӂ���ł��̂ł͂Ȃ��̂ł���v�Ə����A�u�ނ��날���炳�܂ɁA�����̖]�݂��������Ƃ̂ق����A�͂����猩�Ă��킢�炵���V�l�Ɍ�����v�Ə����Ă���B�����Ƃ������̉R�̈ӂł���B | ||

|

�� |

�U���I�ł��邱�Ƃ���߂邱�ƁB�N���́A�ێ�I�ǂ��납�A�j��I�A�U���I�ł���B�������A�l����̂̈���������Ȃ����ƁB |

|

| �@�]�삳��́u�{��A�̂̂��邱�Ƃ́A������������Ȃ��Ȃ邱�Ƃɑ��锪�����肾�Ǝ����������B�c�c�ǂ����Ă��S�⓯�������ĂȂ�������A�����Â��ɉ�����������v�Ə����B���_�q��������̕��������Ǝ����v���B | ||

|

�� |

���l�̎����鎞�́A�E�ƂƂ��Ċ��肫���Ă���Ă����l���g�����ƁB���l�̍D�ӂ����܂����p���悤�Ƃ��邳�����������͂����Ȃ��B |

|

|

�@����҂Ɏ��݂����Ǝ��̂���т��ƍl���A���s����l�тƂ����������݂���B���̐g�߂ɂ�����������B�u���������l�v�Ɓu�������l�v�Ƃ̊W���O�삩�猩�Ă���Ə�肭�͐����ł��Ȃ����A���ɗ��z�I�̂悤�Ɏv����B |

||

�@�}���ق̏��I�߂Ă���Ɓu�����̉�Ɓ@�t�F�����[���̓�Ɩ��́v�i���i �T�A�G�a�V�X�e���j���ڂɕt�����B�t�F�����[�������������������Ă���̂��A���������������o�����B

�@�}���ق̏��I�߂Ă���Ɓu�����̉�Ɓ@�t�F�����[���̓�Ɩ��́v�i���i �T�A�G�a�V�X�e���j���ڂɕt�����B�t�F�����[�������������������Ă���̂��A���������������o�����B �@���������̍����������A�u�t�Ƃ͐l���̂�����Ԃł͂Ȃ��A�S�̎��������������v��u�N���d�˂������Ől�͘V���Ȃ��B���z�������Ƃ����߂ĘV����v�Ƃ�����傪�܂܂�Ă���T���G���E�E���}���̎��u�t�v�́A�����̊�Ɛl�Ɋ�����^���A�����Ȉ��A�̏�Ō���A�V������A�Г����ŕ��Ă����B�T���������W��g�B

�@���������̍����������A�u�t�Ƃ͐l���̂�����Ԃł͂Ȃ��A�S�̎��������������v��u�N���d�˂������Ől�͘V���Ȃ��B���z�������Ƃ����߂ĘV����v�Ƃ�����傪�܂܂�Ă���T���G���E�E���}���̎��u�t�v�́A�����̊�Ɛl�Ɋ�����^���A�����Ȉ��A�̏�Ō���A�V������A�Г����ŕ��Ă����B�T���������W��g�B �@������x�̐��̐l���b���Ă��錾��Ƃ��āA���ݐ��E�ɂ�1,000���̌��ꂪ���邻�����B�܂��A���̓��ōł��g�p����Ă��錾��͉p��ł���A�P�T���l���p���b���Ƃ����B

�@������x�̐��̐l���b���Ă��錾��Ƃ��āA���ݐ��E�ɂ�1,000���̌��ꂪ���邻�����B�܂��A���̓��ōł��g�p����Ă��錾��͉p��ł���A�P�T���l���p���b���Ƃ����B �@�Y�o�V���[���̈�ʉ��i�Ɂu���̈���@�r�u���I�G�b�Z�[�v�Ƃ����ǎғ��e��������B�����ɂ�600�����x�ɓZ�߂�ꂽ�A�{�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȑ������̕��͂��f�ڂ���Ă���B�u���e�̓y���l�[���v�Ƃ���Ă��邪�A�����̕��͎����ŏ�����Ă���B

�@�Y�o�V���[���̈�ʉ��i�Ɂu���̈���@�r�u���I�G�b�Z�[�v�Ƃ����ǎғ��e��������B�����ɂ�600�����x�ɓZ�߂�ꂽ�A�{�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȑ������̕��͂��f�ڂ���Ă���B�u���e�̓y���l�[���v�Ƃ���Ă��邪�A�����̕��͎����ŏ�����Ă���B �@�ؗF���u���O�Łu���Ă���ǂނ��v�u�ǂ�ł��猩�邩�v�Ɩ����N���Ă����B�f��Ƃ��̌���ɂ��Ăł���B

�@�ؗF���u���O�Łu���Ă���ǂނ��v�u�ǂ�ł��猩�邩�v�Ɩ����N���Ă����B�f��Ƃ��̌���ɂ��Ăł���B �@�����̋@��ɐ搶��Ǐ��D���̗F�l�ɑE�߂�ꂽ��A�����̒��Ō��܂���Ă����肵�Ă����{��T�����v���o�b�ł���B

�@�����̋@��ɐ搶��Ǐ��D���̗F�l�ɑE�߂�ꂽ��A�����̒��Ō��܂���Ă����肵�Ă����{��T�����v���o�b�ł���B �@�������̖{�A���� �A����́u�M���̊��v�i�㉺�A���t���Ɂj�����̂ɂ́A���v���o���ƁA�ǂ������҂ɗ��R���������悤���B

�@�������̖{�A���� �A����́u�M���̊��v�i�㉺�A���t���Ɂj�����̂ɂ́A���v���o���ƁA�ǂ������҂ɗ��R���������悤���B �@�C�����̂����t�̈���A�����̃E�I�[�L���O�̃��[�g�������ς��āAJR���C���������̗ΖL���ȗV������������B���̂Qkm���̗V���������ɂ͍�N���ɐV�����J�ق����s���}���ق�����B���܂Ŕ`�������Ƃ͂Ȃ��������A������Ɨ�������Ă݂悤�Ǝv�����B���s�̍Ȃ͂��̊ԁA�r���Ō������y�M��E��ł���ƌ����B

�@�C�����̂����t�̈���A�����̃E�I�[�L���O�̃��[�g�������ς��āAJR���C���������̗ΖL���ȗV������������B���̂Qkm���̗V���������ɂ͍�N���ɐV�����J�ق����s���}���ق�����B���܂Ŕ`�������Ƃ͂Ȃ��������A������Ɨ�������Ă݂悤�Ǝv�����B���s�̍Ȃ͂��̊ԁA�r���Ō������y�M��E��ł���ƌ����B �@���]����m��Ȃ������{��m��A���̌セ�̖{�����Ǐ��̈���ƂȂ����o���͉��x������B�܂��t�Ɂu���]���x���ꂽ�v�u���ԖJ�߁v�Ǝv�������Ƃ�����B�������l�ɏ��]���������Ƃ͂ƂĂ�����B���̋ɒv�Ƃ������錩���ȏ��]�ɏo������B

�@���]����m��Ȃ������{��m��A���̌セ�̖{�����Ǐ��̈���ƂȂ����o���͉��x������B�܂��t�Ɂu���]���x���ꂽ�v�u���ԖJ�߁v�Ǝv�������Ƃ�����B�������l�ɏ��]���������Ƃ͂ƂĂ�����B���̋ɒv�Ƃ������錩���ȏ��]�ɏo������B �@�������ʐ^���ԓ��ł͈�ĒʐM����K�v��������̘A���̂��߂Ƀ��[�����O���X�g���g���Ă���B���̕��͂������Ă��鎞�_�ł̍ŐV���[���̔ԍ���5,939�ƂȂ��Ă����B

�@�������ʐ^���ԓ��ł͈�ĒʐM����K�v��������̘A���̂��߂Ƀ��[�����O���X�g���g���Ă���B���̕��͂������Ă��鎞�_�ł̍ŐV���[���̔ԍ���5,939�ƂȂ��Ă����B �@�V�^�R���i�E�C���X���ŊO�o�����l���Ă������ԂɁA�������j����́u�m�Ԕ���V���v�i�}�����[�j��ǂB���̖{�́A��������ɓǏ��̎t�Ǝv���Ă��邠��Ǐ��l�̏����Ō��܂���Ă���A���Ȃ�ȑO�ɔ��������̂ł���B�w���㒼���ɓǂݎn�߂����A�ŏ��̂Q�`�R���ǂƂ���ŁA�ƂĂ����̒m����\�͂͋y�Ȃ��A�R�ł��Ȃ��A�ǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƒ��߂��L��������B

�@�V�^�R���i�E�C���X���ŊO�o�����l���Ă������ԂɁA�������j����́u�m�Ԕ���V���v�i�}�����[�j��ǂB���̖{�́A��������ɓǏ��̎t�Ǝv���Ă��邠��Ǐ��l�̏����Ō��܂���Ă���A���Ȃ�ȑO�ɔ��������̂ł���B�w���㒼���ɓǂݎn�߂����A�ŏ��̂Q�`�R���ǂƂ���ŁA�ƂĂ����̒m����\�͂͋y�Ȃ��A�R�ł��Ȃ��A�ǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƒ��߂��L��������B �u���S�v�u�B��S�v�Ƃ������t��m���ċv�����B���̎���ɂ��A�V��j���ɍS��炸�A�S���ɏ�邱�Ƃ�S����Ԃ̎ʐ^���B�邱�Ƃ��y���ޓS���t�@�������݂���B

�u���S�v�u�B��S�v�Ƃ������t��m���ċv�����B���̎���ɂ��A�V��j���ɍS��炸�A�S���ɏ�邱�Ƃ�S����Ԃ̎ʐ^���B�邱�Ƃ��y���ޓS���t�@�������݂���B �@�C�O�o����C�O���s�ɍs���ɍۂ��Ă͊C�O���s�ی���t�ۂ��邱�Ƃ͏펯�ł��낤�B�����������t�ۂ����{�l�͎��炪���ɑ������邱�Ƃ͂܂��l���Ă��Ȃ��B���������ł���g�ی��͂����h���x�̔F���ł���B

�@�C�O�o����C�O���s�ɍs���ɍۂ��Ă͊C�O���s�ی���t�ۂ��邱�Ƃ͏펯�ł��낤�B�����������t�ۂ����{�l�͎��炪���ɑ������邱�Ƃ͂܂��l���Ă��Ȃ��B���������ł���g�ی��͂����h���x�̔F���ł���B �@�ŋ߂̓��W�I���悭�����悤�ɂȂ����B���X���q����Ƃ���1968�N���܂�̃m���t�B�N�V�����E���C�^�[��m�����̂́A�Q�X�g�Ƃ��ČĂꎩ��̍�i�ɂ��Ă̘b������Ă������郉�W�I�ԑg��ʂ��Ă������B

�@�ŋ߂̓��W�I���悭�����悤�ɂȂ����B���X���q����Ƃ���1968�N���܂�̃m���t�B�N�V�����E���C�^�[��m�����̂́A�Q�X�g�Ƃ��ČĂꎩ��̍�i�ɂ��Ă̘b������Ă������郉�W�I�ԑg��ʂ��Ă������B �@�Q�O�Q�O�N�x�̑傫�Ȋ����́w��Îs���}���ق��āH�x�Ƒ肷��}���ق̃��[�t���b�g��肾�����B����́A�������̉�̒��N�̖��Ƃł��������g�݂������B����ƁA���ꂪ�������Ďs���̊F����̌��ɓ͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ�{���Ɋ������v���B

�@�Q�O�Q�O�N�x�̑傫�Ȋ����́w��Îs���}���ق��āH�x�Ƒ肷��}���ق̃��[�t���b�g��肾�����B����́A�������̉�̒��N�̖��Ƃł��������g�݂������B����ƁA���ꂪ�������Ďs���̊F����̌��ɓ͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ�{���Ɋ������v���B �@2012�N12���ɂ��S���Ȃ�ɂȂ����Ē��M�Y����́A�����D�����������m�̈�l�ł���B�j��ŔN����50�Ŗ��l�ʂ����A�Ō�ɂ͓��{�����A��������߂�ꂽ�B�{�l�͔ے肵�Ă��邪�A�Ē�����̌��t�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�u�Z�B�R�l�͓����������瓌��֍s�����B�����͓����ǂ����珫���w���ɂȂ����v������B

�@2012�N12���ɂ��S���Ȃ�ɂȂ����Ē��M�Y����́A�����D�����������m�̈�l�ł���B�j��ŔN����50�Ŗ��l�ʂ����A�Ō�ɂ͓��{�����A��������߂�ꂽ�B�{�l�͔ے肵�Ă��邪�A�Ē�����̌��t�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�u�Z�B�R�l�͓����������瓌��֍s�����B�����͓����ǂ����珫���w���ɂȂ����v������B �@�����Ȗ،˕��ɂ́A�ΐ����u��w���~��ĂT���قǂ̏��A�����̐_�ЎQ�����̖،ˉ�ق̒��ɂ���B���Ɉ��A�P�O�����`�P�P�����܂ŊJ�قƂ��������ȕ��ɂ��B�O���̂R�O���͂��b��A�㔼�͖{�����E�I�Ԏ��Ԃ��B���ʑ傫�Ȑ�`������Ă��Ȃ��ŁA������S�~�J�����_�[���ɉ����[���\�肪�����Ă���B��ق̌��ւ����Ǝ���̕��ɂ̎D���u���Ă���B�m��l���m�镶�ɁA���R�~�ŗ��p�҂��ʂ��Ă��镶�ɂ��B